GLAZ'ART : CHAMANISME

Paris, le 17 mars 2000 - Le monde du chamanisme et des musiques qui lui sont liées s’étend sur un très vaste espace géographique. Des vagues de migrations parties de l’actuelle Mongolie ont, en effet, entraîné des groupes de chasseurs qui ont franchi à pied le détroit de Bering pris par les glaces jusqu’en Terre de Feu où l’ethnomusicologue Anne Chapman a pu enregistrer le riche répertoire (88 chants édités) de Lola Kiepja, la dernière chamane Selk’nam (ou Ona) en 1966, quelques mois avant sa mort. Le chamanisme est resté vivant dans une grande partie des Amériques et connaît notamment un renouveau chez les Amérindiens des États-Unis et du Canada. Sous des formes variées, on peut le rencontrer également dans une grande partie de l’Asie centrale, au Népal ou en Corée. Les conceptions du monde des Bochiman du sud-est de l’Afrique sont également proches du chamanisme.

Musique et chamanisme

Paris, le 17 mars 2000 - Le monde du chamanisme et des musiques qui lui sont liées s’étend sur un très vaste espace géographique. Des vagues de migrations parties de l’actuelle Mongolie ont, en effet, entraîné des groupes de chasseurs qui ont franchi à pied le détroit de Bering pris par les glaces jusqu’en Terre de Feu où l’ethnomusicologue Anne Chapman a pu enregistrer le riche répertoire (88 chants édités) de Lola Kiepja, la dernière chamane Selk’nam (ou Ona) en 1966, quelques mois avant sa mort. Le chamanisme est resté vivant dans une grande partie des Amériques et connaît notamment un renouveau chez les Amérindiens des États-Unis et du Canada. Sous des formes variées, on peut le rencontrer également dans une grande partie de l’Asie centrale, au Népal ou en Corée. Les conceptions du monde des Bochiman du sud-est de l’Afrique sont également proches du chamanisme.

Chez les Inuit, dont le territoire s’étend de la pointe de la Tchoukotka jusqu’au Groënland, le chamane joue des rôles divers, curatifs ou météorologiques, son rôle le plus important étant celui d’aide à la capture du gibier ou plus exactement de convaincre les animaux de venir s’offrir au chasseur.

La première chose frappante pour quelqu’un habitué au chamanisme sibérien est que le chamane Inuit Iglulik n’emploie jamais de tambour car, selon les intéressés, “cela nuirait à l’émotion qui s’empare de la voix des esprits”. Signalons cependant que l’on connaît au moins un enregistrement de rituel chamanique enregistré au Groënland, qui fait appel au tambour. Les chamanes Iglulik emploient un langage secret que ne comprend pas le reste de la communauté.

En poursuivant plus à l’est, le chamanisme des Same (Lapons) qui utilisent le tambour, s’adapte au monde actuel. On connaît ainsi un instrument dont la peau est recouverte de dessins symboliques représentant la lutte des éleveurs contre la construction du barrage d’Alaheadju (cet aspect “écologique” du chamanisme se retrouve d‘ailleurs en Sibérie, notamment dans la république sakha). Les Same utilisent la forme poético-musicale du joïk, qui fait appel à une voix très tendue, avec une gorge très serrée qui provoque des arrêts de l’émission, évoquant les coups de glotte des chanteurs tchouktche ou sakha. On trouve également des échos de ces formes vocales chez les peuples finno-ougriens de Sibérie, Khanty et Mansi.

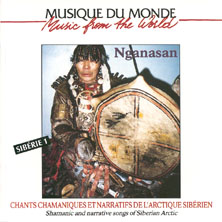

Les peuples samodi (samoyèdes) du nord-ouest et du centre-nord de la Sibérie, ont également conservé leurs traditions chamaniques. Les Nganasan de la presqu’île de Taimyr, notamment, n’ont jamais caché l’existence de la famille des Kosterkin. Ceux-ci se sont parfois travestis sous l’apparence de comédiens faisant des représentations chamaniques sans objet spirituel réel. Divers éléments nous permettent de penser qu’il s’agissait plutôt de se protéger contre les exactions soviétiques à l’égard des croyances traditionnelles. Des amis nganasan nous ont d’ailleurs confié que des kamlanie, les rituels chamaniques, avaient lieu bien souvent dans l’intimité des camps de chasse où l’on peut en cas de danger dissimuler toutes traces de ces activités puisque l’on peut entendre l’hélicoptère de la milice une demi-heure avant son arrivée. Comme son père Tubjaku, Delsumjaku Kosterkin a fait résonner son grand tambour khendir jusqu’à sa mort en 1996. Des membres de sa famille, oncle, tante, épouse ou fille l’assistaient au cours de la séance à laquelle nous avons assisté en 1992 et l’on peut raisonnablement espérer que la chaîne ne s’est pas brisée avec son décès.

A l’extrême-est de la Sibérie, dans la région du Kamtchatka, la répression contre les chamanes et les chefs traditionnels, souvent noyés dans la mer d’Okhotsk ou celle de Béring, a été beaucoup plus sauvage qu’à Taimyr. Les tambours jajar des Koryak ont été interdits pendant la majeure partie de l’époque soviétique. Un voyage en 1994 nous a cependant permis de constater que toutes les familles koryak des villages ou des campements possédaient un tambour. Dans le village de Karaga, les fêtes du khololo ont toujours lieu près d’une petite colline que l’on appelle le rocher du chamane et les femmes âgées consomment encore la peau de l’amanite tue-mouche qui était utilisée par les chamanes pour parvenir à la transe. Il semble d’ailleurs à ce sujet qu’au Kamtchatka, il ait existé (et existe sans doute encore) une sorte de “chamanisme domestique” à côté de celui de chamanes doués de plus grands pouvoirs. L’unité de l’Homme avec le reste de la nature est souvent célébrée par des paroles telles que “Nous sommes tous attirés par le soleil. Tous les êtres de la nature sont reliés les uns aux autres.” Les chants imitant les oiseaux ou les danses évocatrices des mammifères marins rappellent également l’univers chamanique.

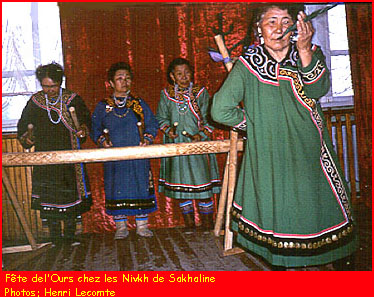

Toujours à l’extrême-est, mais plus au sud, les Aïnou ont quitté l’île de Sakhaline à la fin de la Seconde Guerre mondiale et vivent tous actuellement dans l’Hokkaïdo, l’île la plus septentrionale du Japon. Ils pratiquent encore le culte de l’Ours et les tus, les cérémonies chamaniques étaient encore célébrées il y a une vingtaine d’années. Elles étaient soutenues par le son du kâcho, un tambour sur cadre de type sibérien joué par le chamane lui-même ou un assistant, ou parfois par la cithare à cinq cordes tonkori ou la guimbarde mukkuri. Comme dans les autres expressions sibériennes liées au chamanisme, l’officiant émet des bruits de souffle et des imitations d’animaux, des sons gutturaux ou des sifflements. Il n’utilise le plus souvent que deux ou trois degrés des échelles pentatoniques usitées habituellement.

Dans le sud de la Sibérie vivent des peuples, mongolophone comme les Bouriate ou turcophones comme les peuples de l’Altaï, Chor, Tofalar, Altaïen ou, au nord du massif, les Touva. Ces derniers sont les maîtres du chant diphonique au cours duquel le chanteur émet simultanément une fondamentale et des harmoniques en employant un éventail étendu de techniques différentes. Comme dans le reste du monde turco-mongol, les imitations d’animaux, oiseaux ou cervidés, sont fréquentes et les pasteurs n’ont pas oublié les anciennes techniques pour communiquer avec les troupeaux, avec ces chants qui encouragent chamelles, brebis ou vaches à allaiter les petits. Comme dans le reste de l’ex-URSS, les chanteurs rechignent à se déclarer chamanes mais ont au moins conservé une importante partie du répertoire.

Les peuples d’une proche Asie centrale ont également conservé des pratiques chamaniques, malgré la présence ancienne de l’islam. Il existe d’ailleurs des cultes synchrétiques qui mêlent soufisme et chamanisme. Dans le nord du Tadjikistan, on peut ainsi assister à des séances où les esprits reprochent à la personne qui a demandé la séance d’avoir mangé du porc ou bu de la vodka (alors que les offrandes d’alcool aux esprits sont répandues dans toute la Sibérie). Au Kazakhstan ou au Xinjiang, on peut aussi assister à des séances synchrétiques mêlant des éléments zoroastriens, des saints soufi, ou des figures bibliques, à des sacrifices aux esprits auxiliaires. Les sédentaires utilisent le tambour dojra pour accompagner les cérémonies, alors que les nomades préfèrent la vièle à deux cordes qobuz.

L’aire des tambours chamaniques s’étend également au Népal. Michael Oppitz a ainsi remarquablement décrit l’utilisation du tambour re des Magar de l’Himalaya népalais, en tant qu’instrument permettant d’entrer en contact avec les forces surnaturelles, pour les appeler ou éventuellement les repousser. A la différence des tambours sibériens, il est pourvu de deux peaux. Comme en Sibérie, on procède à une véritable “animation du tambour” qui est plus considéré comme un être vivant que comme un objet inanimé. Cet anthropomorphisme est d’ailleurs un trait que l’on retrouve dans le nord de l’Eurasie (le chamane nganasan Delsjumaku Kosterkin nous avait ainsi déclaré que la batte du tambour était “la langue du chamane”).

En Corée, il existe une forme très particulière de chamanisme , dont la manifestation extérieure est la cérémonie du kut. A l’inverse de la plupart des pratiques sibériennes, la musique est rarement exécutée par le chamane lui-même. Elle est plus souvent jouée par un petit orchestre, comme dans le sinawi, qui allie cithares, vièle, hautbois, flûte traversière, et un tambour en sablier. Les danses chamaniques font largement appel au symbolisme de l’oiseau (trait que l’on retrouve en Sibérie et dans l’Amérique indienne).

Dans l’Amérique indienne, le chamanisme existe toujours en Amérique du nord, avec souvent, hélas, des connotations “New Age”. Il est resté beaucoup plus vivant en Amazonie, où l’instrument emblématique du chamane n’est plus le tambour mais le hochet.

Ce bref survol de l’univers des musiques liées au chamanisme nous permet de constater que celui-ci est multiforme et souvent peu attaché à un rituel très précis. De même que les Nganasan ont su accueillir de nouveaux esprits auxiliaires, tels Lénine Cheval-de-fer, on connaît des exemples de cérémonies chamaniques exécutées au son d’une balalaïka ou d’un accordéon, en attendant un éventuel synthétiseur. C’est justement cette extraordinaire faculté d’adaptation, sans pourtant perdre leur essence, qui nous font espérer que ces conceptions très anciennes du monde resteront longtemps vivantes, malgré les nombreux avatars qu’elles ont traversé, notamment au cours du vingtième siècle.

Henri Lecomte

Festival les Ailes du Monde

site du glaz'art

En partenariat avec :

Mondomixsite de mondomix

Courrier Internationalsite de courrier international

Discographie sélective Shaman, Jankhri & Néle. Music Healers of Indigenous Cultures. Ellipsis Arts CD 3550.

Sibérie 1. Nganasan. Chants chamaniques et narratifs de l’Arctique sibérien. Buda records 92564-2.

Sibérie 5. Nanaï. Orotche. Oudêgê. Oultch. Chants chamaniques et quotidiens du bassin de l’Amour. Buda records 92671-2.

Tuva. Voices from the Center of Asia. Smithsonian Folkways CD

Japon. Chant des Aïnou. Unesco/Auvidis SF40017.

Shamanistic Ceremonies of the Eastern Seaboard. JVC VICG 5261. (Corée).

Sinawi. The Ideal of Korean Shaman Music. Victor VDP 1363.

Mongolie. Chamanes et lamas. Ocora C 560 059.

Inuit Iglulik. Canada. Museum Collection. Berlin. CD 19.

Selk’nam Chants of Tierra del Fuego, Argentina. Smithsonian Folkways 04176 & 04179. (deux coffrets de deux cassettes chacun).

Équateur. Le monde sonore des Shuar. Buda records 92638-2.