Aït-Menguellet

Près d’un an après avoir enflammé le Zénith, l’un des plus populaires poètes et chanteurs kabyles a de nouveau accepté de quitter son village algérien pour un passage sur une scène française. Cette fois, Lounis Aït-Menguellet s’est produit, quatre jours durant, dans le cossu temple artistique que représente la Cité de la musique. Un véritable cadeau de Noël pour toute la communauté berbère de Paris.

Un Berbère résonne dans la Cité

Près d’un an après avoir enflammé le Zénith, l’un des plus populaires poètes et chanteurs kabyles a de nouveau accepté de quitter son village algérien pour un passage sur une scène française. Cette fois, Lounis Aït-Menguellet s’est produit, quatre jours durant, dans le cossu temple artistique que représente la Cité de la musique. Un véritable cadeau de Noël pour toute la communauté berbère de Paris.

Ces jours derniers, alors que certains parisiens s’affairaient tard dans les magasins en vue des préparatifs des fêtes de Noël, d’autres prenaient sereinement le chemin de la Cité de la musique dans le quartier futuriste de la Villette. Car ils savaient qu’un cadeau leur était destiné : quatre représentations de Lounis Aït-Menguellet. Authentique étrenne pour tous les Algériens et Français d’origine kabyle, quand on sait que ce chantre de la culture berbère ne donne que très peu de concerts, pas plus qu’il n’accorde d’interviews aux journalistes. Ce qui explique que cet ardent défenseur de la langue amazigh a fait salle comble du 14 au 17 décembre dernier devant un public massivement communautaire.

En levé de rideau, le poète Ben Mohamed - auteur du standard A Vava Inoua d’une autre célébrité berbère, Idir -, qui pour cette carte blanche à Aït-Menguellet, faisait office d’animateur, annonçait la couleur : « je vous présente un chanteur utilisant une langue millénaire qui pourtant n’a toujours pas de statut ! ». Le décor identitaire étant planté, dès les premiers refrains, le parterre familial était en communion avec celui que l’on surnomme le « Bob Dylan algérien ».

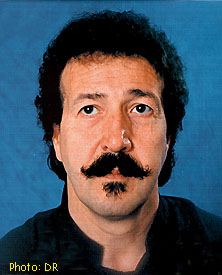

Composé de fillettes et grands-mères vêtues, pour l’occasion, de tenues traditionnelles colorées, de jeunes «beurs» en uniforme hip hop, mais aussi de cadres et papys cravatés, le public n’a pas été déçu. Avec un généreux programme de près de trois heures trente, les youyous des femmes y allaient bon train, sans parler des danses, foulards sur les hanches pour les dames, mains à l’horizontale pour les messieurs. Résultat : ce lieu urbain quelque peu « tendance » se transformait au fil des chansons en une amicale fête de village. C’est tout l’art d’Aït-Menguellet. Malgré sa prestation-récital un peu coincée, loin du show conventionnel, il arrive à déclencher une émotion et une chaleur humaine dans une incroyable modestie. Avec son look années 70 (jeans, chemise à carreau, moustache mousquetaire, chevelure un peu longue bouclée), ce cinquantenaire fait partie de ces artistes hors du temps, porteurs d’une philosophie inscrite dans son époque.

L'orfèvre des mots

Il faut dire qu’avec quelques cent trente œuvres à son actif en plus de trente ans de service, cet auteur, qui se considère plus comme un poète qu’un musicien, n’a cessé de rester fidèle à sa mission de troubadour contemporain : sauvegarder l’âme d’un peuple. Et cela, sans tomber dans un repli facile d’une « berbérité intégriste » à l’Algérienne. Pour ce faire, le chanteur a préféré rester vivre à Ighil Bwammas, son village natal dans les montagnes reculées de sa Kabylie, même dans les moments les plus violents que traversaient son pays. Une manière, pour lui, de demeurer un « artisan mélodiste » s’inspirant quotidiennement de la rudesse de sa terre pour façonner son art poétique.

Pour son spectacle à la Cité de la musique, le poète avait choisi d’offrir un éventail de son répertoire presque chronologique puisqu’il a commencé par Idaq wul (Le cœur est oppressé). Son tout premier poème écrit en 1967, à l’âge de dix-sept ans, caractérisé par la quête de l’amour. Plus tard dans la soirée, c’est une poésie «menguelletienne» plus engagée qui apparaît, avec le titre A mmi (Mon fils), datant de 1982. Enfin, le verbe emprunte l’univers du conte pour évoquer la violence algérienne qui atteint son paroxysme sur Siwel iyi d tamasahut (Raconte-moi une histoire), gravé en 1994. Quels que soient les styles qui ont marqué les périodes de sa vie, Lounis a confirmé - si besoin était - lors de ses concerts parisiens, qu’il demeure, avec ses images simples ou ses métaphores raffinées, un pur orfèvre des mots, totalement à part dans la chanson kabyle. Des textes qu’il nous livre avec un timbre grave comme brûlé par le temps. Une voix que ne possède pas encore son fils, Djaffar, âgé de 26 ans.

Le fils du poète

Grande surprise à la Cité de la musique. Ce blondinet discret et réservé jouait la séquence émotion, malgré lui. Flûtiste attitré de son père depuis 1989, Djaffar se produisait pour la première fois en solo, aux côtés de papa, pour défendre son premier album Ann Argu (*). Comme si le paternel allait raccrocher à l’heure où est sortie Thalt ayam (*), une ultime réédition de ses classiques. En fait, Aït-Menguellet voulait sincèrement rassurer son public, lui qui l’a toujours dissuadé de mettre un terme à sa carrière. Devant ses compatriotes, le « maître » cédait volontairement la place, en toute modestie, à l’héritier. Telle une passation de pouvoir informelle. Laissant (sous)entendre que la relève était assurée. Et que si l’idée lui prenait d’être uniquement un simple montagnard du Djurdjura, cultivant la terre et s’occupant de son association culturelle, son patrimoine artistique était entre de bonnes mains.

Car si Djaffar Aït-Menguellet n’a pas le charisme de son géniteur, il a un héritage indélébile lui donnant tous les atouts d’un artiste au sens noble du terme. Comme Femi dans un autre registre - fils du monument nigérian disparu, Fela Kuti -, Djaffar ne va pas tarder à se faire un prénom. Faut-il rappeler que le rejeton a «modernisé» ces derniers temps la couleur "pure folk" de la musique de son père en y ajoutant un synthé et une basse dans un concept qui demeurait immuable : guitare acoustique et percussions traditionnelles (bendir, darbouka). Au passage, signalons que ce lifting dans l’accompagnement a permis à Aït-Menguellet de subir une cure de jouvence salutaire sans perdre de son identité.

Et cela, la communauté berbère émigrée en France, estimée à environ un million d’âmes, l’a compris. A en juger par l’auditoire de la Villette présent pour l’événement prêt à bouger dès l’amorce d’une mesure. Car même si les compositions de ce porte-flambeau de la culture amazigh privilégie une mélodie sobre afin de mettre en avant les messages, les orchestrations éveillent autant le corps que l’esprit. Notons à ce propos, outre les ballades, la prédominance des rythmes 4/4 et 6/8. L’un incarnant le galop du cheval, l’autre, les remous de la transe. Des tempos propices aux déhanchements, d’autant que le jeu particulier de guitare d’Aït-Menguellet aux inflexions chaâbi (blues algérois) a l’art de vous charmer les oreilles. Bref, une musique simple et des textes au service d’une Algérie plurielle. C’est en cela que ce symbole vivant, considéré comme le plus grand chanteur kabyle du siècle, apporte un souffle vital dont le peuple à tant besoin.

(*) CD’s : Djaffar Aït-Menguellet Ann Argu et Lounis Aït-Menguellet Thalt ayam, Créon Music/Mélodie.