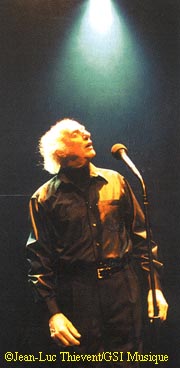

Gilles Vigneault

De passage en France, comme chaque année depuis 1965, Gilles Vigneault achève une tournée d'une vingtaine de villes avec son pianiste Bruno Fecteau. Tournée discrète où il n'en finit plus d'égrainer ses complaintes sans âge que les Québécois prennent parfois pour des chants folkloriques tant elles sont entrées dans les mémoires et dans les cœurs. Comme son père qui «naviguait sur le fond de l'eau», Gilles Vigneault poursuit son inlassable voyage à travers les mots. Après tout, le poète de Natashquan n'a que l'âge du Québec moderne. Une jeunesse !

Le discret voyageur

De passage en France, comme chaque année depuis 1965, Gilles Vigneault achève une tournée d'une vingtaine de villes avec son pianiste Bruno Fecteau. Tournée discrète où il n'en finit plus d'égrainer ses complaintes sans âge que les Québécois prennent parfois pour des chants folkloriques tant elles sont entrées dans les mémoires et dans les cœurs. Comme son père qui «naviguait sur le fond de l'eau», Gilles Vigneault poursuit son inlassable voyage à travers les mots. Après tout, le poète de Natashquan n'a que l'âge du Québec moderne. Une jeunesse !

Quel auteur-compositeur vivant peut se vanter d'avoir composé l'équivalent d'un hymne national, quelques unes des plus belles chansons d'amour de langue française et détrôné au passage le célèbre et universel Happy Birthday ? Gilles Vigneault aime raconter que s'il touchait des droits d'auteurs chaque fois que les six millions de Québécois chantent Gens du pays («c'est votre tour de vous laisser parler d'amour...») en soufflant les bougies de leur gâteau d'anniversaire, il serait multimillionnaire.

Mais le chantre du nord québécois ne fait pas dans les éphémérides. Pas plus qu'il ne se sent à l'aise lorsqu'on lui rappelle qu'il fête cette année ses 40 ans de carrière. «Attendez au moins que ça fasse un chiffre rond. Comme un demi-siècle !» Ses 40 ans de métier se confondent pourtant avec l'histoire du Québec moderne, venu au monde lui aussi quelque part au début des années 60. Avec la voix toujours aussi éteinte, le crâne aussi dénudé, les yeux aussi vifs et les jambes aussi gigueuses (dansantes, ndlr), l'auteur du Nord du nord n'a guère ralenti sa course avec les années.

Son dernier spectacle qu'il transporte aux quatre coins de la francophonie parle du voyage et de son père. Comme s'il s'agissait d'une seule et même chose. Comme si les voyages étaient nos vrais parents parce qu'ils nous apprennent à vivre et à grandir. Vigneault se souvient d'ailleurs comment tout cela a commencé. C'est par un pur hasard qu'il s'est réveillé un beau matin, non seulement auteur-compositeur, mais aussi interprète. Un certain Monsieur Valcourt, un Français qui dirigeait le conservatoire de théâtre, lui avait dit qu'avec une voix pareille il ne monterait jamais sur scène. Il animait alors des soirées où il récitait des poèmes grivois du Moyen Age. Un jour, on lui demanda d'interpréter Jos Monferrand, une chanson qu'il avait écrite pour le chanteur Jacques Labrecque et qui avait fait parler d'elle parce qu'on y trouvait le mot «cul». A sa plus grande surprise, on lui réclama aussitôt une deuxième chanson. Il n'en avait pas, mais promit d'en écrire une pour le lendemain. Et ainsi de suite. Au bout de 15 jours, il donnait un petit récital. A la fin de l'année, il avait gagné 3800$CA en enseignant et 6 152$CA en chantant. Son choix était fait.

«Avec cette voix, je n'aurais plus l'audace de choisir ce métier aujourd'hui, dit-il. J'écrirais des chansons, mais je ne les chanterais pas. Je suis devenu interprète pour rire, en me mentant à moi-même. Et je me suis mis à aimer ça. J'aime encore plus ça aujourd'hui et j'ai plus de plaisir à chanter. La chanson, c'est comme l'amour : ça ne se gâte pas par la répétition.» Porté par l'explosion culturelle qui caractérise le début des années 60, Vigneault fonde à Québec la première «boîte à chansons», une expression qui désignera bientôt ces petites salles de spectacles improvisées où se produisent ceux qu'on nomme les «chansonniers». Sept ans plus tard, il y en aura 57 dans toute la province. Trois cent un ans après son ancêtre, qui quitta Poitiers en 1664 pour l'île d'Orléans, Vigneault aime dire qu'il n'est pas venu en France, mais revenu. Il se produit à l'ORTF où Charles Trenet et Raymond Devos viennent l'applaudir. En 1966, il fait Bobino, puis une tournée européenne avec Serge Reggiani en 1968.

Il est depuis revenu chaque année sans faire de bruit. «Les tournées c'est toujours discret. Quand on fait Paris, ce n'est jamais discret. Il ne faut pas! On fait Paris pour avoir la possibilité de faire des tournées. Il y a tout de même 48 millions de Français en province. C'est du monde ! » On sent que Vigneault n'aime pas la télévision qui fabrique les stars. Il dit qu'elle n'est pas faite pour lui et qu'il n'est pas fait pour elle. Que les ondes biologiques qui circulent dans une salle lui sont plus précieuses. «D'abord, une star c'est dans le ciel. Ça atterrit rarement sur terre et c'est fort heureux. Parce que ce serait très inquiétant qu'une étoile atterrisse chez nous. Moi je préfère dire que je n'ai pas de public. C'est le public qui m'a.»

On lui demande souvent si les Français réagissent à ses textes de la même façon que les Québécois. La différence est minime, dit-il, insaisissable. «Les Français préfèrent les mêmes chansons. Ils rient et répondent aux mêmes endroits. Au début, j'avais un côté exotique. Le Québec aussi était une curiosité. Mais, après 35 ans, je fais partie de la famille. Le Québec aussi.» A Cannes, au début mars, le conteur est même parvenu à faire «turluter» un public en robes longues habitué aux orchestres symphoniques. Lorsque le chef lui demanda comment il avait fait, il répondit : «Ça prend une foi exacerbée, extravagante, surréaliste».

Après la tombée du rideau, des spectateurs lui racontent souvent leur voyage à Natashquan. Il reçoit des lettres de Martinique, de Côte d'Ivoire et d'endroits où il n'est jamais allé et n'aura jamais le temps de se rendre. Bien sûr, il n'est pas donné à tout le monde de saisir sur-le-champ le sens profond de ces petites fantaisies qu'il sème parfois dans ses textes, comme les "arpilles" et «l'eau de barbarie». «Ne cherchez pas ces mots dans le dictionnaire, dit-il, ils n'y sont pas. Cherchez-les dans votre dictionnaire intérieur. »

L'homme retourne au moins une ou deux fois par année à Natashquan, à 1.300 kilomètres au nord-est de Montréal, où il a une petite maison grise qui regarde vers la mer pas très loin de celle de ses parents. Près de Montréal, où il habite entre deux tournées, il fait son sirop d'érable à chaque printemps. La récolte donne environ 300 boîtes que le chanteur distribue aux amis et à la famille. «C'est pour le plaisir.» Comme le reste ! »

Aujourd'hui, Vigneault est loin d'être le seul Québécois à faire carrière en France. On pourrait même dire qu'il n'est plus qu'un parmi d'autres. Il y a 35 ans, seuls Félix Leclerc, Raymond Lévesque, Claude Léveillé et Pauline Julien avaient traversé l'Atlantique. Avec le recul, Vigneault s'estime chanceux d'être venu à cette époque. «Le métier ne se pratique plus de la même façon. Les auteurs-compositeurs doivent faire un tube et puis un autre. Un tube qui rapporte un gros paquet d'argent dans le plus court laps de temps. Après, les grosses compagnies laissent tomber l'artiste comme une roche dans l'océan. On ne mise plus sur du temps.» Des dix sociétés qui produisaient des disques à Paris à ses débuts, il n'en reste plus que deux. Vigneault craint qu'un jour il n'y en ait plus qu'une et qu'elle soit à Los Angeles. Il faut dire que le chanteur n'a jamais beaucoup fréquenté le Top 50. Ironiquement, une des ses rares chansons qui aient tourné un peu à la radio française est à moitié anglaise. Elle s'intitule I Went to the Market. Vigneault y va d'un petit couplet contre l'américanisation de la France. Mais l'homme reste profondément amoureux de ce pays dont il apprécie le côté «civilisé». Il a le sentiment que sommeille au fond de chaque Français un individu qui regrette que son ancêtre n'ait pas pris le bateau pour l'Amérique. «J'aime la France comme la terre natale de mon pays intérieur : la langue française. Et je suis toujours inquiet lorsqu'on lui fait la vie dure.»

Juste avant le second référendum sur l'indépendance, en 1995, Gilles Vigneault avait participé à la rédaction du préambule de ce qui devait devenir la constitution d'un pays souverain. La déception a évidemment suivi l'échec du oui par à peine 50 000 voix. Mais, n'attendez pas de Vigneault la moindre larme, ni le moindre cri d'exaltation aveugle. «Bien des peuples ont attendu trois siècles pour obtenir ce qu'on a eu en 30 ans. Je dis que le Québec se fait tous les jours. Et ce n'est pas parce que la reine d'Angleterre n'a pas encore signé un parchemin qui dit qu'on est un pays qu'on n'en est pas un. Le Québec est un pays dans les faits. C'est une chose faite, mais qui continue de se faire tous les jours. Et ne le dites pas trop fort, il y a quelqu'un dont on ne veut pas qu'il s'en aperçoive et qui ne s'en aperçoit pas encore. »

A ceux qui disent que c'est une question dépassée, il fait la réponse qu'on serait tenté de faire à ceux qui croient que Vigneault n'a plus rien à dire : «Laissez-les dire!»

Christian Rioux

Gilles Vigneault vient d'enregistrer Voyagements, un disque double réalisé au théâtre du Petit Champlain, à Québec, et contenant les chansons de son dernier spectacle (EPM/Universal, 2001).