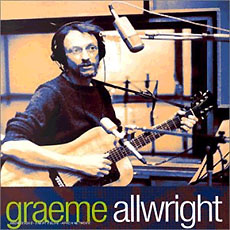

Graeme Allwright

Le chanteur symbole des années baba cool n’a pas désarmé : Graeme Allwright continue à chanter, comme tout récemment à l’Olympia. Et, toujours obstinément hors du show business, il ressemble bel et bien à l’homme mûr de sa chanson Il faut que je m’en aille : "Le temps est loin de nos vingt ans/Des coups de poings, des coups de sang/Mais qu'à c'la n'tienne: c'est pas fini/On peut chanter quand le verre est bien rempli". Mais ce temps-là est-il si loin, après tout ?

Qu’à cela ne tienne, c’est pas fini.

Le chanteur symbole des années baba cool n’a pas désarmé : Graeme Allwright continue à chanter, comme tout récemment à l’Olympia. Et, toujours obstinément hors du show business, il ressemble bel et bien à l’homme mûr de sa chanson Il faut que je m’en aille : "Le temps est loin de nos vingt ans/Des coups de poings, des coups de sang/Mais qu'à c'la n'tienne: c'est pas fini/On peut chanter quand le verre est bien rempli". Mais ce temps-là est-il si loin, après tout ?

Depuis Il faut que je m’en aille et Sacrée bouteille, il s’est passé bien des choses, le monde a beaucoup tourné et Graeme Allwright a beaucoup chanté. Enfin, chanté quand il en avait envie, toujours à l’écart des calendriers, des obligations et des vanités du métier de chanteur. Voyageur infatigable, il enregistrait un disque de loin en loin, donnait quelques concerts et repartait.

On y a gagné des albums épicés de musiques malgaches, par exemple, et il est toujours resté un étranger - comme dans la chanson de Leonard Cohen qu’il a adaptée en français -, toujours De passage, comme le proclamait le titre d’un de ses plus fameux albums.

Dans les années 60, il avait donné aux babas cool, aux scouts et aux gauchistes quelques-uns de leurs hymnes et de leurs berceuses les plus tenaces : Petites boîtes, Jusqu’à la ceinture, Qui a tué Davy Moore, Emmène-moi, Ne laisse pas partir ta chance... Bréviaire de fraternité, d’amitié, de liberté, mais aussi terrible regard sur le monde des « grands » - les adultes et les puissants. A soixante-quatorze ans, toujours pieds nus sur scène, il continue à chanter (le 31 mars dernier à l’Olympia, par exemple) mais se méfie toujours du monde : « Tout le temps des guerres, des famines et des horreurs, dit-il. Mais, maintenant, c’est global. »

RFIMusique : Toujours pessimiste ?

Graeme Allwright : Pessimiste, non. Mais réaliste, oui. C’est vrai que l’homme a fait tellement de mal à la nature, donc à lui-même, qu’il va en payer les frais. Sur le plan de ce qui va nous arriver, ce n’est pas très optimiste, mais ce n’est pas du pessimisme parce que je crois à l’évolution de l’homme, même si des choses catastrophiques arrivent - des problèmes de production, le problème alimentaire, toute cette crise de fièvre aphteuse et de maladie de la vache folle... Nous sommes dans la période critique où tout va basculer. Quand je vois ces mutations dans le système, Internet, tout ça, je ne peux pas m’imaginer un monde avec des gens qui sont tous derrière un ordinateur. Ça, c’est une sorte de modification du cerveau, une évolution grave. Or, l’homme a un grand pas à faire, il doit assumer son animalité, même s’il aspire à autre chose.

Pourtant, les choses vont mieux que ce que vous chantiez dans les années 60, non ?

Malgré tout, il y a une conscience qui s’étend. Nous sommes plus conscients de la situation dans laquelle nous sommes.

Vous n’avez pas l’impression d’avoir contribué à éveiller cette conscience ?

Tout s’est fait malgré moi. J’ai fait des chansons que j’aimais bien, il n’y avait pas de plan. Les années 60 étaient très troubles : il y avait énormément d’aspirations vers autre chose mais les portes se fermaient aussitôt. Quand je regarde en arrière, je me dis que j’ai dû drôlement bien choisir ces chansons parce qu’il y a en a qui ont fait leur chemin. Je n’avais pas d’ambition dans la chanson mais, maintenant que j’ai eu des témoignages de gens marqués par ce que je chantais, je comprends mieux. Mais sur le coup, je n’étais conscient de rien, je chantais à droite et à gauche - surtout à gauche. Et, à un moment donné - c’est tant mieux pour moi -, je suis parti.

Ce sont vos fameux voyages en Egypte, en Ethiopie, en Inde...

En voyage, je ne pensais pas du tout au chanteur, c’est ma famille qui me manquait, me faisait revenir. Comment aurais-je pu prévoir tout ça ? C’est parce que j’ai rencontré ma femme - une Française - à Londres, dans une école de théâtre, que tout est arrivé. Ce n’est pas un hasard, il y a un destin. Il y a eu beaucoup de faux pas, d’erreurs, de sanctions : on avance, on se casse la figure, on se relève, on repart et, à force de recevoir des coups, on apprend la leçon. Donc, à force de partir, je ne suis pas arrivé à devenir, comme Johnny Hallyday, connu de tous les Français - ce qui est une bonne chose.

Même si vous êtes devenu chanteur sur le tard, vous aimiez déjà chanter ?

En Nouvelle-Zélande, j’avais un bon environnement. Mon père était chef de gare mais aussi un très bon musicien - belle voix, sachant lire et écrire la musique - et ma mère chantait aussi. J’étais enfant de chœur et, avec mon frère aîné et mes parents, nous chantions à quatre dans les soirées à l’hôpital ou à l’église. Nous chantions des extraits de comédies musicales, des chansons humoristiques, comme L’Orchestre irlandais, que chantait mon père : l’orchestre commence à jouer, le trombone donne un coup dans le dos du trompettiste, qui renverse son pupitre et fait tomber ses partitions et une bagarre générale commence. Dans ma première jeunesse, nous n’avions pas de poste et mon premier grand choc à la radio, ça a été les chanteurs de jazz, pendant la guerre. Les 78-tours arrivaient au compte-goutte, dans un magasin en ville, le samedi soir. On faisait la queue dehors et, dès qu’il ouvrait, on fonçait et on prenait tout ce qu’on pouvait sans savoir ce qu’on achetait, puisque les disques étaient dans des pochettes de papier kraft. C’était la découverte : le big band de Stan Kenton, le quartet de Benny Goodman, Lionel Hampton... De là ma passion pour le middle jazz. J’ai pris trois semaines de cours de piano mais je ne m’entendais pas avec le professeur - je voulais jouer du boogie. Depuis quatre ou cinq ans, je me suis mis à la trompette. J’essaie de voir jusqu’où je peux arriver sans professeur, tout seul, comme les Noirs jadis, quand ils ont découvert l’instrument.