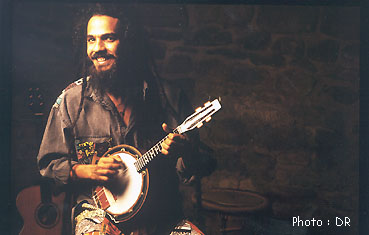

Kali acoustique

Pour fêter ses vingt-cinq ans de carrière, le célèbre rasta martiniquais signe Racines, volume 4. Très terroir, ce onzième recueil consacré au patrimoine musical antillais marque aussi le retour au pays, en famille, pour ce troubadour des îles, après des années de vagabondages de par le monde.

Retour à la 'case' racines

Pour fêter ses vingt-cinq ans de carrière, le célèbre rasta martiniquais signe Racines, volume 4. Très terroir, ce onzième recueil consacré au patrimoine musical antillais marque aussi le retour au pays, en famille, pour ce troubadour des îles, après des années de vagabondages de par le monde.

RFI Musique : Votre nouvel album renoue avec la tradition acoustique de la musique martiniquaise, pourquoi ce retour aux sources ?

Kali : Cela fait trois ans que je suis revenu au pays, chez moi en Martinique. J’ai retrouvé tous mes copains, et bien sûr l’équipe restée aux Antilles, avec qui j’avais commencé l’aventure des premiers volumes Racines. Tout naturellement, on a envisagé d’enregistrer un nouveau volume car le Racine 3 datait de 1996. C’était un peu une manière de célébrer mon retour sur mon île natale.

A l’époque des musiques électroniques et du hip hop, votre style acoustique n’est-il pas un peu décalé ?

Non, pas du tout ! Ce dernier volume s’inscrit dans la lignée des Racines 1,2,3. On revisite les vieilles chansons traditionnelles qui ont tendance à disparaître. C’est une manière de laisser une trace de ce patrimoine pour les générations à venir. En tant que troubadour, c’est mon rôle d’essayer de sauvegarder cette culture. C’est pour cela que lorsqu’on s'est retrouvé avec mes amis musiciens, cela s'est fait très spontanément. On a ressorti des vieux chefs-d’œuvre, on a commencé à les jouer et on sait dit, il faut absolument graver ça !

Toutes ses compositions font désormais parti du patrimoine antillais. A qui appartiennent ces œuvres ?

La plupart des pièces ont été écrites par Alexandre Stellio, ce grand clarinettiste d’avant-guerre, il y a aussi des compositions de Léona Gabriel, Eugène Mona, etc. Tous, sont des artistes légendaires qui ont marqué l’histoire de la musique chez nous. Ma génération a baigné depuis le plus jeune âge dans cette ambiance. Aujourd’hui, on a vieilli et la plupart des vieux qui jouaient la biguine avec les tambours et les ti bois ne sont plus là. A partir de ce constat, je le répète, ce sont des gens comme moi ou Dédé Saint-Prix, pour ne citer que lui, qui doivent transmettre cette tradition. C’est une façon de conserver l’identité martiniquaise.

Cette tradition, que vous défendez avec votre indispensable banjo, a toujours été à contre-courant du zouk, même au moment de votre période reggae. Qu’est ce que vous reprochez au zouk ?

En matière de musique, je n’aime pas tout ce qui se ressemble, ce qui se répète à l’infini, car j’ai l’impression que cela n’avance pas. Souvenez-vous comment le phénomène zouk a commencé. Il a suffit que Patrick Saint-Eloi fasse du zouk pour que tout le monde s’engouffre derrière lui ! Résultat, toute la production était identique et aucun chanteur ni chanteuses ne trouvait son propre style. Non, franchement, la seule chose qui a vraiment été positive dans cette déferlante du zouk, c’est que cela a donné naissance à pleins artistes. Sans vouloir donner des leçons, ma façon à moi d’être différent, d’être révolutionnaire, c’est de jouer toujours la même musique depuis le début. Et ça fait vingt-cinq ans que cela dure ! Mon père jouait cette musique, mes enfants la joueront demain. Ce qui est important, c’est que les vibrations soient proches de nous. Arrêtons de remplacer les instruments traditionnels par des boîtes à rythmes. Sinon, plus personne ne frappera le tambour. D’ailleurs, quand les touristes débarquent dans les hôtels en Martinique, ils ont envie de voir et d’entendre de la musique authentique. Ils ne veulent pas danser sur du zouk.

En vingt-cinq ans de carrière, vous avez tourné dans le monde entier, vous avez enregistré onze albums, récompensés par plusieurs trophées. Quels sont les meilleurs souvenirs de votre parcours ?

Dans la vie d’un artiste, il y a les bonnes et les mauvaises périodes. En regardant dans le rétroviseur, je crois que le début c’est toujours le moment le plus intéressant. On ne connaît pas les angoisses, le stress, car on ne maîtrise pas encore les rouages du métier : les producteurs, les directeurs artistiques, les maisons de disques. Bref, le business ! On est épargné de tout cela et c’est formidable car on ne vit que sa passion, la musique. Après, on mûrit, il faut vivre de son art et dans nos régions, la Martinique ou la Guadeloupe, c’est vraiment difficile d’être musicien. Dans les années 80, je me rappelle qu’on ramait… Donc, pour moi, la meilleure époque, c’est le départ avec ma première formation Gaoulé, puis 6ème Continent, mon deuxième groupe.

Vous avez 45 ans aujourd’hui, on vous sent nostalgique du passé et en même temps moins engagé qu’à l’époque du fameux Ile à vendre ou Reggae Dom Tom, deux titres qui ont bien marché. Est-ce que cela veut dire que le Kali du XXIème siècle s’est rangé ?

Non ! Disons que lorsqu’on est jeune, on explose. On est beau, on est fou, on est pressé, comme disais Eugène Mona. Mais, aujourd’hui, je suis un «vieux gorille» et donc davantage conscient. J’ai grandi, appris à contrôler la situation et à faire un travail qui s’inscrit dans la réalité. Au début, on mène des actions qui apportent la popularité, la renommée d’être contestataire. Après, il faut mettre en application la révolution. C’est-à-dire travailler, élever les enfants, leur apprendre les choses importantes de la vie. C’est mon objectif en ce moment.

Désormais, vous êtes donc un papa sage dans sa «case» ?

Quelque part, oui ! (rires) Il faut dire qu’à l’époque où je n’étais pas sage, le pays bougeait, commençait à se réveiller. Il y avait une émancipation culturelle très forte, car le peuple antillais avait des choses à revendiquer. Aujourd’hui, les données ont changé. Comme un peu partout, la Martinique est victime de la consommation et c’est beaucoup plus perceptible dans notre petit département insulaire. Le progrès technologique c’est bien, mais il ne faut pas être esclave ! Même s’il y a une prise de conscience de cette dérive de la part d’une certaine partie de la jeunesse, il faut être vigilant. On ne peut pas copier le modèle des pays développés dans nos coins, car le pouvoir économique ne suit pas. C’est pourquoi, il faut prendre du recul et essayer de cerner les problèmes à la base. Or, le point de départ, et j’y reviens, c’est la jeune génération. C’est à elle qu’il faut ouvrir les yeux. J’ai la chance d’être aimé par les enfants et d’ailleurs, j’ai commencé un travail avec les jeunes dans les écoles en montant des spectacles. A mon niveau, j’essaye de faire partager cette notion d’identité martiniquaise, afin qu’un petit sache qu’il vit dans un monde immense mais que sa culture créole, c’est la sienne, elle lui appartient. C’est important de conserver ses racines, non !

Vous avez choisi de retourner vivre en pleine nature à Saint-Pierre de la Martinique, en famille avec votre épouse et vos quatre enfants. Finalement, votre choix de vie est à l’image de votre musique : cool, relaxe ?

Pendant des années, j’ai fais le tour du monde et au bout d’un moment, je me suis rendu compte que ma terre me manquait. J’avais besoin de me ressourcer, de faire des choses toutes simples : marcher au bord des rivières, aller sur la plage sentir le vent. En un mot, entendre et respirer la nature. Ces plaisirs-là, par exemple, on ne les ressent pas dans les grandes villes européennes. Cette bouffée d’oxygène était devenue vitale pour moi. Par définition, les îles sont ouvertes au monde et en même temps, ce sont des refuges pour ceux qui veulent sortir de ce gigantesque bouillon de modernité.

Kali Racines vol.4 ( Hibiscus Records) 2001