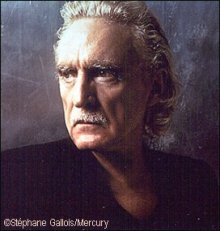

Christophe

Une fois de plus, Christophe revient avec un album étonnant, Comm' si la terre penchait. De tube en tube et de rupture en rupture, il s’est construit une carrière paradoxale, affranchie des rythmes et des catégories habituelles de la chanson française.

"Je ne vis pas au niveau du sol"

Une fois de plus, Christophe revient avec un album étonnant, Comm' si la terre penchait. De tube en tube et de rupture en rupture, il s’est construit une carrière paradoxale, affranchie des rythmes et des catégories habituelles de la chanson française.

Après les années des premiers tubes (l’historique Aline en 1965, puis Les Marionnettes, J'ai entendu la mer), il était parti loin du show biz, avant le retour avec les deux albums Les Paradis perdus et Les Mots bleus et une dizaine d’années de succès, closes par Succès fou en 1983. Puis la marginalité et une quasi retraite jusqu'à Bevilacqua, en 1996. Revenu bardé d’électronique, assumant pleinement sa singularité, il avait semblé promettre ne plus vouloir disparaître. La promesse est tenue avec Comm’ si la terre penchait, disque singulier et grave. On y trouve une introduction à l’orientale (Elle dit, elle dit, elle dit), un slow des années 60 passé par toutes les machines d’aujourd’hui (L’enfer commence avec L), une curieuse méditation érotico-automobile (On achève bien les autos), une réflexion sur la nuit, la lenteur et l’inspiration (J’aime l’ennui), la voix de l’actrice Isabella Rossellini ou du bluesman Big Joe Williams... Chansons vaguement prophétiques, tendresses détournées, ouvrages pop profonds, une dizaine d’œuvres ouvertement enracinées dans le nouveau siècle.

Vous ne semblez pas pressé de sortir des disques ?

Aujourd’hui, pour moi, le temps n’a pas de réalité. C’est peut-être une forme de conscience limitée. Je fais des disques pour mon plaisir d’abord, sans du tout avoir une projection sur ce que ça va devenir. Sur mon disque précédent, il y a eu une grosse cassure avec Epic (filiale de Sony qui a publié Bevilacqua en 1997, NDLR). Ils m’ont fait faire un clip dans l’urgence et j’ai finalement interdit qu’il passe. Ça n’a pas été à mon avantage ! C’est le côté rebelle que certains me reprochent.

On a l’impression que seule une part infime de votre musique nous parvient ?

J’ai une boîte à chaussures pleine de DAT. Mais grâce à cet album, j’ai fait une projection et je pense que l’album suivant ne sera pas long à venir. La synthèse, le lien sera la scène.

Vous allez donc enfin remonter sur scène, vingt-cinq ans après vos derniers concerts ?

Tous les jours je suis derrière mon ordinateur et j’écris des choses sur ce projet. Je veux un homme de théâtre pour les lumières, je veux qu’il dessine des portes, des cloisons plutôt qu’avoir des pots de vert et d’orange qui vous tombent sur la gueule. Quand on voit ce que fait Lynch avec la lumière...

Etes-vous un musicien qui chante ou un chanteur qui conçoit de la musique ?

Je ne me considère pas comme un chanteur. D’abord, je n’enregistre pas comme un chanteur, devant le micro et avec un casque sur les oreilles, mais sans casque, face aux enceintes. Ce sont deux mondes différents !

Quand vous enregistrez ainsi, le volume des haut-parleurs passe dans votre micro. Ça doit être très difficile à mixer, non ?

Ah, il faut le gérer au départ. Mais si on veut de vraies nuances et une vraie émotion, il y a forcément de la repisse, ce qui donne des harmoniques particulières, une émotion plus dimensionnelle à l’expression. Mais j’aime l’accident. Dans Bevilacqua, il y avait deux chansons qui sont masterisées d’une DAT que j’ai enregistrée chez moi en trois minutes. Sur cet album, Elle dit, elle dit, elle dit est une chanson complètement virtuelle : c’est une nappe passée en boucle qui a créé une émotion particulière ; J’ai pris le micro et j’ai chanté n’importe quoi, en yaourt ; Le lendemain, j’ai réécouté par acquis de conscience avant de tout jeter à la poubelle et il y avait un vrai truc qui passait. Alors je l’ai laissée telle quelle et j’ai décidé que ce serait l’ouverture de l’album.

Vous ne travaillez pas toujours dans cette urgence...

Je passe par exemple des nuits à faire un napping, c’est-à-dire une base de synthé ou de piano sur laquelle je peux chanter. Mais il faut avancer tout le temps, aller encore plus loin dans le mélange, avoir encore plus de différences pour ne pas ressembler aux autres. Si c’est pour être dans la modernité, tout ça, pfft. Ce qui compte c’est être soi-même. Si on était au studio, je vous montrerais un truc qui s’appelle Simca Sport 1952 (je donne des titres de voitures, de tableaux, de films à mes chansons qui n’ont pas de texte, pour avoir des repères ; J’aime l’ennui s’est appelé Lost Highway pendant deux ans). Il n’y a pas de guitare ni de batterie, juste un sampler, deux synthés d’il y a vingt-cinq ans ; c’est un mélange avec une modulation au millimètre, des delays, quelque chose que personne ne retrouvera jamais. Moi-même, j’en ai l’enregistrement mais je passerais ma vie à essayer de le refaire. Il n’y a pas de mélodie, mais déjà une émotion.

Quelles sont vos racines musicales ?

C’est le blues qui m’a atteint en premier, et aussi Brassens qui avait un son particulier de guitare, et qui était pour moi le seul chanteur de blues dont les mots avaient une dimension. Je ne suis pas bilingue, alors le blues primitif des années 20, d’avant Robert Johnson, c’était surtout un son, comme plus tard les disques d’Elvis chez Sun. La seule musique qui ne me touche pas beaucoup, c’est la musique brésilienne. Je ne la ressens pas. J’aime la musique classique, j’aime le jazz - je suis collectionneur de 78-tours.

Ce passé-là transparaît-il dans vos chansons ?

Je me sers de certaines choses qui sont terriblement secrètes et ancrées en moi, des souvenirs très importants pour le présent. Plus j’avance, plus je reviens en arrière, vers certains souvenirs que j’aime de l’intouchable que j’étais. J’avais très jeune une philosophie de sauvage, de rebelle. Quand on est dans une famille en suspension, ça ne colle pas toujours avec les profs - ni avec les autres, d’ailleurs. Je n’ai pas fait d’études, je n’ai que mon certif' (certificat d'études, NDLR). Je suis allé au premier jour du BEPC, je suis resté une heure et j’ai rendu ma copie. Je ne me souviens pas d’un seul prof qui m’aimait bien. Il n’y a qu’une chose qui m’intéressait dans la pension : j’étais toujours au fond, non pour rêvasser mais parce que j’entendais le cours de philosophie de la classe de première d’à côté. Le prof s’appelait M. Campocasso, il n’y avait que lui qui m’intéressait.

La philosophie vous intéresse ?

Je ne m’analyse pas, je suis un spontané, je ne marche qu’avec l’émotionnel. Au niveau des mots, je laisse mon imaginaire complètement libre, au réveil, et il part dans des trucs que je ne peux pas raconter. Là, ce n’est plus moi, c’est un jumeau, une ombre de l’esprit qui parle. J’écoute ce qu’elle me retransmet et, parfois, il y a un embryon qui va en sortir et qui va donner naissance à quelque chose. Dans tout ce qui s’est passé là de complètement surréaliste, je peux en noter quatre lignes ou, à de rares moments, ça court... Je ne suis pas quelqu’un qui vit au niveau du sol.

Comm’ si la terre penchait (Mercury-Universal 586071 2)