Festival international à Oran

Du 2 au 10 août dernier, Oran accueillait la onzième édition du Festival International de Raï. En neuf soirées, le théâtre de Verdure Chekroun Hasni a vu défiler les principaux jeunes espoirs locaux et les talents confirmés, vivant en Algérie ou en Europe. Ne manquaient juste à l’affiche que le Roi Khaled, Cheb Mami ou Faudel, tous les trois attendus l’an prochain.

Le raï en fête

Du 2 au 10 août dernier, Oran accueillait la onzième édition du Festival International de Raï. En neuf soirées, le théâtre de Verdure Chekroun Hasni a vu défiler les principaux jeunes espoirs locaux et les talents confirmés, vivant en Algérie ou en Europe. Ne manquaient juste à l’affiche que le Roi Khaled, Cheb Mami ou Faudel, tous les trois attendus l’an prochain.

Oran, berceau du raï

«Oran est au raï ce que Memphis est à la country, Chicago au blues, Kingston au reggae. C’est un berceau naturel et une terre de ressourcement» résumait en quelques mots succincts le dossier de presse de la onzième édition du Festival International de Raï. Créé en 1985 par une équipe de bénévoles formés dans les mouvements de jeunesse et de scoutisme algériens, ce festival a traversé, non sans difficultés, les années 90 marquées par la montée de l’intégrisme.

Aujourd’hui à la veille du onzième centenaire de cette ville de l’Ouest algérien, la manifestation reçoit enfin un franc soutien de la part des institutions municipales, régionales et nationales. «Nous attendions cela depuis des années. Mais trop souvent les levées de bouclier de l’ordre moral ont freiné notre reconnaissance. Pour la première fois, nous accueillons des chanteurs qui vivent en Europe et modifions notre intitulé pour devenir le Festival International de Raï» claironne Nasro, le responsable de l’APICO, l’association organisatrice depuis 1991. Ainsi, les Oranais auront pu apprécier Cheb Hasséne, venu de Norvège, Cheb Bouâa d’Anvers, Cheb Bloufa de Montpellier, ainsi que les Phocéens, Miloud le Marseillais et Cheb Ghazi. «Malheureusement, nous avons dû attendre la dernière minute pour voir confirmer nos subventions, d’où une communication à l’emporte-pièce, gérée dans l’urgence. L’année prochaine nous ferons mieux !».

Ces embûches n’ont pas été en mesure de contrarier le bon déroulement de cette nouvelle édition, où la bonne volonté militante et la convivialité l’ont souvent emporté sur le professionnalisme. Qu’importe et tant mieux ! De soir en soir, le public a été plus nombreux. Le prix d’entrée était de 50 dinars, soit 5 francs français. Une somme dérisoire qu’il faut tout de même rapprocher du SMIC local : environ 700 francs français. Les plus démunis s’agglutinant eux, aux abords extérieurs du Théâtre de Verdure, le long de la corniche supérieure d’où ils pouvaient, sans bourse délier, suivre l’intégralité de la manifestation.

Evolution musicale

En invitant quelques anciens, les organisateurs ont tenu à replacer le raï dans le contexte de la chanson oranaise. «Le raï n’est pas le fruit d’une génération spontanée, mais s’inscrit dans l’histoire de la musique de cette région» confirmait sur place Hadj Miliani, l’auteur de L’Aventure du Raï, un ouvrage de référence écrit avec le journaliste à Libération Bouziane Daoudi. «Le raï est une musique bédouine donc rurale qui s’est urbanisée. Les Espagnols et les Juifs ont contribué par exemple à faire ce qu’elle est aujourd’hui. Mais, c’est la présence des éditeurs oranais qui l’a ancrée ici. Sans eux et la cassette comme support, le raï n’aurait jamais connu ce succès. Avant son explosion, c’est le folklore marocain qui dominait dans le Maghreb». Ce groove marocain, Houari Aouinet en est l’héritier. Ce titi oranais, toujours coiffé de sa chéchia noire et blanche, est un bon vivant doublé d’un excellent danseur au style très personnel. A 54 ans, il continue d’avoir du succès même si son style est quelque peu passé de mode. Son numéro sur la scène du Théâtre de Verdure ou une ballade en ville en sa compagnie en sont les meilleures preuves. En Algérie, les modes passent et les individus, les personnalités restent.

A Oran, le raï est un enjeu. Cette musique qui est arrivée à surpasser toutes les autres dans la région (chaâbi, chaoui, oriental…) est écoutée par toutes les couches de la population. Consommée à la maison, dans les cabarets (Le Milord, Le Murdjajo, Le Sun House, le Manara…), le long de la corniche d’Oran ou dans les mariages, elle parle directement aux plus jeunes en révélant à sa manière les problèmes de la société algérienne. Quand “Baraka” aux lyrics explicites («On a fait l’amour dans une baraque déglinguée») déboula en 85, Zahouania et Hasni ne chantaient pas tant l’amour physique que les mauvaises conditions d’hébergement de la jeunesse. Aujourd’hui encore, ce double langage est encore une des forces du discours des chanteuses et chanteurs.

La cuvée oranaise

A 36 ans, Cheikha Nedjma, dernière star en date au bled, joue énormément de cette dualité, de cette ambivalence. Ovationnée lors de son passage sur la scène du Théâtre (son premier hors cabaret et mariage), elle se pose en digne héritière de Cheikha Rimitti. Découverte il y a seulement deux ans, cette jeune femme aux cheveux blonds décolorés et à la chaînette en or qui court de son nez à son oreille est originaire de Bel Abbès. Surnommée Cheikha Canal+ ou Cheikha Journal du Hard pour ceux qui n’auraient pas compris l’allusion à la chaîne cryptée française, elle dispense un langage cru au service d’une certaine provocation. Il faut dire que depuis des générations, le chaâbi algérois et ses allégories suggestives avaient habitué le public à une approche beaucoup plus courtoise de l’amour. Pourtant la diva qui vaut son pesant d’or, se défend d’être vulgaire : «J’ai commencé à chanter à l’âge de 15 ans en accompagnant des chioukhs et des cheikhates. A 18 ans, je me suis mariée à un homme que j’aimais énormément et avec qui j’ai eu trois enfants. J’ai arrêté alors mes activités. Je n’ai repris qu’après mon divorce. Mon mari m’avait trompée. Je n’ai pu l’accepter. Comme je ne savais rien faire d’autre que chanter, j’ai replongé. Je chante trois fois par semaine dans les cabarets et suis très demandée dans les mariages. Mon chant est ma façon de lutter contre l’oppression de la femme» déclare-t-elle, tout en glissant quelques hymnes à destination des militaires et autres forces de l’ordre.

Ils sont selon elle le meilleur rempart face aux abominations dont sont victimes les femmes. «Je dis ce que j’ai sur le cœur. Je le fais avec mes tripes. Il n’y a rien de choquant, seulement les gens l’interprètent comme ça. C’est plus fort que moi». Choquant ou pas, ces propos ne font pas dans la demi-mesure. De cet homme qui l’a trahit, elle dit juste dans une de ses chansons qu’elle souhaite lui arracher le cœur avec un couteau pour ensuite le manger cru. Charmant programme et belle mise en garde à ses futurs amants… L’amour est le sujet de prédilection de ses neuf cassettes. Son public semble la suivre, sans rechigner. C’est lui qui a fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. Adulée et admirée, les hommes comme les femmes aiment être photographiés en sa compagnie. Ce qu'elle ne refuse jamais.

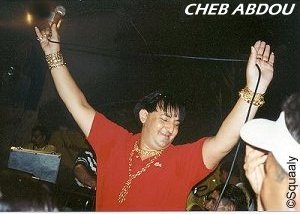

Son pendant masculin, si l’on peut dire, a pour nom Abdou. Ce cheb, qui ne s’est pas contenté de reprendre le répertoire des cheikhates, soigne un accoutrement très féminin : bagues, bracelets, colliers, maquillage et coiffure à la Mireille Mathieu. Lui aussi est très prisé, comme si la société algérienne avait besoin de ces extrémistes du verbe et de l’attitude pour avancer vers plus de démocratie. Comme si de ce côté-là de la Méditerranée, le paraître pouvait réellement influer l’être.

Et le rap ?

Exister semble bien être le problème des rappers algériens conviés lors de cette onzième édition. Leur musique n’était pas plus appréciée là-bas qu’en France il y a quelques années. C’est pourquoi, RQP (Rap des Quartiers Populaires) a choisi de métisser son hip hop, de chants en arabe inspirés du raï. «Nous faisons du raï-rap» déclarent les trois lascars en chœur. "C’est notre façon de faire passer la pilule». Si l’adhésion du public n’est pas encore franche et massive, il est clair qu’ils ont eu plus de succès que leurs collègues de NGA (Nouvelle Génération Algérienne). Zino, lui, cherche entre danse et musique le moyen de réunir sa culture maghrébine et ses goûts pour les rythmes occidentaux. «J’aimerai pouvoir aller plus loin, mais c’est dur ici. Les studios ne se prêtent pas tout à fait au travail autour du son que je souhaite développer. De plus, les éditeurs n’ont d’oreille que pour le raï. Ils ne veulent pas prendre le risque de travailler autre chose». Son avis est partagé par le trio RQP. Eux espèrent bien connaître un jour l’aventure trans-méditerranéenne comme les Algérois d’Intik ou d’Hamma, qui sont arrivés à mettre un pied sur le marché français.

En 2002, Oran aura onze siècle. La célébration de cet anniversaire sera sûrement l’occasion de donner un nouveau visage au festival. Les organisateurs le souhaitent en tout cas. Ce n’est qu’à ce prix qu’ils pourront annoncer la présence de vedettes tels Khaled, Mami ou Faudel. Le rendez-vous est pris.