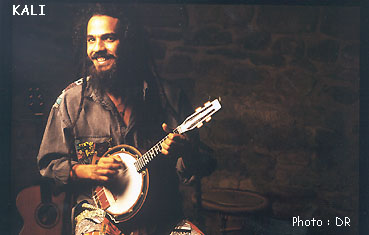

Kali, producteur

Après avoir signé onze albums sous son nom, le baladin martiniquais a troqué son bonnet de rasta pour une casquette de producteur. Une expérience nouvelle pour Kali dont le fruit a donné naissance à Bèlè Boum Bap. Enregistrée dans son propre studio, cette compilation underground réunie douze artistes de la génération hip hop et de la tradition des rythmes bèlè. Le résultat est une sorte de rap tambour qui s’inscrit dans un mouvement identitaire d’une certaine partie de l’île. Rencontre avec cet infatigable militant du dialogue des cultures en Outre-mer.

Le chanteur devient producteur

Après avoir signé onze albums sous son nom, le baladin martiniquais a troqué son bonnet de rasta pour une casquette de producteur. Une expérience nouvelle pour Kali dont le fruit a donné naissance à Bèlè Boum Bap. Enregistrée dans son propre studio, cette compilation underground réunie douze artistes de la génération hip hop et de la tradition des rythmes bèlè. Le résultat est une sorte de rap tambour qui s’inscrit dans un mouvement identitaire d’une certaine partie de l’île. Rencontre avec cet infatigable militant du dialogue des cultures en Outre-mer.

RFI Musique : Avant de parler de cette première compilation que vous avez réalisé en tant que producteur, qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la production ?

Kali : Si je me suis lancé dans la production, c’est grâce à mon père. En 1998, je me suis réinstallé en Martinique, car il s’est retrouvé handicapé à cause d’un bras cassé. En m’occupant de lui, il m’a suggéré de monter un truc dans la musique au pays. Je lui ai dit que cela allait faire du bruit ! (rires) Mais il a insisté. C’est comme cela que j’ai crée le studio Balata. J’avais envie de donner à des artistes l’occasion d’enregistrer. Chez nous, les producteurs sont trop frileux ! Ils ne veulent pas prendre de risque et ne s’intéressent qu’à des chanteurs qui marchent déjà. Cette aventure m’a permis de faire des expériences avec deux styles musicaux considérés comme underground chez nous. D’un côté, le hip hop et de l’autre, les rythmes du tambour bèlè. Il y a un retour en ce moment des soirées bèlè dans nos campagnes, mais personne n’en parle! Le rap, c’est pareil. Il ne passe pas à la radio, ni à la télé. Avec cette compil’, j’ai voulu ouvrir une nouvelle voie. Modestement, j’ai essayé de faire un travail de recherche en revisitant une tradition martiniquaise dans une approche moderne. L’idée était de poser des voix de rappeurs sur cette rythmique bèlè, comparable au gwoka guadeloupéen ou au maloya réunionnais, afin d’offrir une musique qui ne soit plus considérée comme traditionnelle. Pour moi, il s’agit d’une musique martiniquaise d’aujourd’hui, qui doit être appréciée aussi bien par les jeunes que par les vieux.

Bèlè Boum Bap semble donc être un outil socio-culturel. Non seulement, cette compil’ est destinée à un public de 7 à 77 ans, mais elle réunie aussi la jeunesse hip hop et les anciens tambourinaires. C’est une manière, pour vous, de maintenir le dialogue entre les générations aux Antilles?

Pour bien cerner la situation chez nous, il faut savoir que le paysage musical est très cloisonné. Mis à part le reggae et le zouk qui tiennent le haut du pavé en ville, il y a toute une frange de la population qui écoute autre chose, de la biguine, de la mazurka, du merengue… Dans les zones plus reculées, c’est encore différent. On entend que du bèlè. Résultat : il y a des barrières entre les personnes, les gens ne se parlent pas et le dialogue est parfois difficile. C’est pour cela qu’au début, lorsque j’ai réuni des artistes comme par exemple Gertrude Seinin, Ti Raoul, Madnik ou Lirical, chacun était un peu réticent. Au total, cela représentait douze musiciens de deux générations. Mais personne ne croyait que l’on puisse rapper sur du bèlè. A la fin, les gars toastaient fraternellement sur les tambours des vieux, comme si une nouvelle identité créole était en train de renaître à l’intérieur même de la Martinique.

Sur les douze plages que comportent cet enregistrement, il y a des chansons puisées dans le patrimoine mais aussi des textes originaux. Comment s’est écrit cet album ?

Vous savez, les gens du mouvement bèlè sont très attachés à cette culture orale, car il s’agit de leur histoire. Les chants racontent aussi bien les anecdotes journalières du pays que les évènements marquants. C’est pour cela que nous avons repris des textes traditionnels. En ce qui concerne les lyrics des rappeurs, ils sont pleins de poésie et font appel à un créole très subtile. Cela va à l’encontre d’une écriture rap des faubourgs!

Si l’on vous comprend bien, vous êtes presque à l’origine d’un nouveau concept. Une sorte de « bèlè revival » poétique, version racine rap?

Non ! Je pense que c’est un mouvement mondial. Partout, les jeunes ont commencé à se réapproprier les courants d’hier avec leur savoir-faire actuel. Il n’y a qu’à voir le travail de Bisso Na Bisso en Afrique. On est dans le même esprit. Au départ, je pensais que ce n’était pas à moi de faire cela. Mais le milieu du bèlè n’osait pas faire bouger les choses. Il a fallut que des gens comme Eugène Mona, Dédé Saint-Prix ou moi-même prennent les choses en main pour changer les mentalités. C’est-à-dire arriver à faire évoluer le tambour bèlè pour qu’il reste au goût du jour sans être perçu comme passéiste !

Comment vous avez travaillé techniquement en studio pour arriver au final à trouver cette couleur rap tambour ?

Pour commencer à mettre en place la boucle initiale, j’ai travaillé avec des samples de ti-bwa (ndlr : bambou percuté par deux baguettes) et avec des chœurs. Puis, les chanteurs solos venaient donner leur tonalité. Ensuite, c’était au tour du joueur de tambour de prendre place. Sur l’album, on a fait appel à quatre tambours différents. Car chaque instrument a une particularité en fonction du rythme. Il faut savoir que le bèlè se décompose en réalité en quatorze rythmiques spécifiques. A cela, se sont ajoutés les arrangements avec les guitares, les synthés, etc… Le plus difficile a été de trouver l’espace dans les titres pour que les rappeurs placent leur prose. On a dû découper les morceaux. Ce n’était pas évident, parce que ce type de musique n’avait jamais été expérimentée auparavant. Et puis, les jeunes sont très carrés dans leur façon de travailler. Nous n’avons pas toujours l’habitude de cette rigueur. Mais globalement, on est arrivé à traduire nos pensées avec ce disque.

Le fait d’avoir enregistré et mixé tout l’album dans votre studio en Martinique, est-ce que cela répondait à un choix artistique ou obéissait à des contraintes budgétaires ?

On aurait bien voulu venir en Europe ou aller aux Etats-Unis pour finaliser la production. Mais notre style de musique n’intéresse pas suffisamment de monde, ou alors il faudrait renoncer à notre identité. Bref, entrer dans le moule de la politique de marketing culturel des majors! Et puis, si l’on veut que le bèlè sonne bien, il faut utiliser une multitude d’instruments, donc de musiciens. Cela se traduit par un coût important à cause des nombreuses prises de sons en studio. Pour toutes ces raisons, on a enregistré à la maison car les heures de studios reviennent moins chères. Nous ne sommes pas pris par le temps, nous travaillons à notre rythme insulaire… En même temps, nous restons maître de nos idées dans la direction artistique.

A propos, quel est l’état de la production musicale en Martinique ?

A côté des deux ou trois gros studios qui ont le monopole, des petits home studios voient le jour un peu partout avec plus ou moins de moyen. En fait, tout le monde commence à enregistrer sa bande en espérant qu’elle soit prise par les quelques distributeurs de l’île. Même si la production est là, le problème ici, ce sont les copieurs professionnels de cd’s. Ils vendent nos albums gravés et dupliqués à la sauvette sur les plages à des prix défiant toute concurrence. Pour ne citer qu’un chiffre à titre d’exemple, un disque qui se vendait légalement l’année dernière à 8 000 exemplaires chez le disquaire s’écoule aujourd’hui 3 500 exemplaires. C’est dramatique pour les artistes !

Est-ce que cette expérience de producteur signifie que vous avez passé le relais en tant que chanteur musicien en solo?

Certains m’ont dit que j’avais changé de cap. Je leur réponds, non ! J’ai produit un disque qui s’appelle Bèlè Boum Bap, il n’y a pas marqué Kali sur la pochette! Je voulais simplement œuvrer pour ce patrimoine bèlè. C’était une manière d’être proche de certains martiniquais. En travaillant auprès des vieux et des jeunes, j’ai appris beaucoup de chose sur notre musique. Après cette expérience collective, je vais revenir à des choses complètement différentes. Il y a pas mal de textes qui commencent à s’accumuler. J’aimerais bien faire un album plus intime dans un registre chansons…

KAli Bèlè Boum Bap ( Hibiscus Records) 2002

En concert le 14 juillet au Secrétariat d’Etat à l’Outre-mer à Paris et le 27 juillet au festival Pirineos Sur (Espagne).