FESTIVAL DES TEMPS CHAUDS

Bourg-en-Bresse, le 23 juillet 2002 – La douzième édition des Temps Chauds a eu lieu ce week-end dans le département de l’Ain. Un festival itinérant complètement voué aux plaisirs de la découverte. Musique, patrimoine et gastronomie mêlés au service d’une poétique de la relation, tissée depuis la Dombes et la Bresse.

Diversité et rencontres.

Bourg-en-Bresse, le 23 juillet 2002 – La douzième édition des Temps Chauds a eu lieu ce week-end dans le département de l’Ain. Un festival itinérant complètement voué aux plaisirs de la découverte. Musique, patrimoine et gastronomie mêlés au service d’une poétique de la relation, tissée depuis la Dombes et la Bresse.

Dégustations nomades. Aller d’un village à l’autre. Traverser prairies et étangs. Flatter les palais : vins et plaisirs gourmands à toutes les étapes. Humer du terroir, là où l’on pourrait se contenter d’applaudir des artistes. Découvrir des lieux magiques, au lieu de s’enfermer en salle pour savourer des musiques du monde entier. Les Temps Chauds se serait décrété «festival du bon goût, que cela n’aurait étonné personne» nous confie un spectateur, touriste de passage, à la sortie d’un concert à Buellas, une des villes-sites de la manifestation. Le rêve de Françoise Cartade, directrice artistique de ce rendez-vous estival, tient en ce désir de marier les plaisirs sous le remuant label de la découverte.

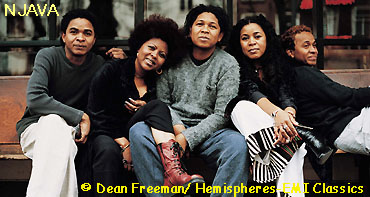

Découverte d’un art culinaire, découverte de lieux et surtout découverte de musiques d’ailleurs. Avec une grande attention portée sur des talents parfois méconnus mais ô combien inspirés. On pourrait citer la grâce qui habite le duo Fuera, où s’exercent les doigtés de Renaud Garcia-Fons et de Jean-Louis Matinier. Ils réinventent la palette de nos émotions en taillant dans l’archet et le soufflet. Voir une contrebasse taquiner le flamenco, entendre l’accordéon marier le son cajun au tango argentin… et puis mourir. Ce pourrait être un sacerdoce. Ce fut en tous cas un bonheur unique dans son genre. On pourrait citer d’autres noms par la suite. Les sœurs cubaines de Las Faez et le revival serein de La Casa de la Trova. L’Italienne Lucilla Galeazzi et son complice Massimo Nardi à la guitare. Les frères et sœurs du groupe N’java qui soumettent les polyphonies du sud-ouest malgache à la veine électro et à l’audace d’un orgue Hammond dans une volonté d’expression contemporaine totalement débridée. L’art des rituels de possession revus et corrigés dans leur propre modernité. Encore un nom ? Le Malien Habib Koïté. Tonique, raffiné, subtil et entraînant. Autant dire que les qualificatifs ne manquent pas à son sujet. Mais s’il y a une histoire qui nous marqués dans ce festival, c’est plutôt la dynamique qu’il représente. Dynamique qui sonne comme une sorte de poétique dédiée à la relation.

Il s’agit d’un festival pour épicuriens certifiés. Un festival qui mêle nourritures du corps et de l’âme pour un public qui sait prendre le temps de vivre. Un festival qui se dresse en France profonde telle une tablée de village un soir de grande communion. «On se réunit, on mange et on se parle autour d’elle. Le festival se veut être une table, avec des convives qui ne viennent pas consommer de la musique du monde, parce que c’est exotique ou parce que c’est lié à un phénomène de mode... Mais qui viennent déguster ces musiques-là, les digérer et se les approprier» nous dit Françoise Cartade. L’enjeu pour elle et son équipe n’est pas tellement de manipuler un budget pour créer de l’animation, là où il en existe peu. Il est plutôt dans le souci de provoquer des rencontres inédites ou encore de cultiver une ouverture d’esprit de la part des habitants de la région envers les autres peuples. Une façon d’amener des cultures sensiblement éloignées à s’écouter, loin de l’enfermement et du repli sur soi. Un rendez-vous qui se distingue des grosses machines festives par bien des aspects. «Nous essayons, ajoute-t-elle, de sortir de ces espaces de consommation rapide, des fast-food de la musique, pour créer une autre relation» avec les artistes, le public, les partenaires institutionnels ou associatifs du département.

Un travail de longue haleine qui est à inscrire dans le vaste combat de la diversité. L’équipe des Temps Chauds éduque les populations locales, enfants comme adultes, en matière de cultures d’ailleurs. Les sons venus du monde entier leur offrent la possibilité d’impulser une dynamique d’échanges, étroitement liée au terroir, au patrimoine et à la «sociabilité» locale. En d’autres lieux par exemple, «les artistes arrivent, font leurs prestations et repartent, sans qu’il se passe autre chose. Alors qu’ici, on essaie de tisser des liens plus profonds» nous explique Laurence Berard, la présidente des Temps Chauds.

Avant ou après leur spectacle, les artistes dialoguent avec les natifs du village d’accueil. Les uns et les autres donnent le maximum d’eux-mêmes et promettent à chaque fois de se revoir. Les premiers apportent leurs cultures et invitent au voyage. Ceux du pays leur parlent de la leur, tout en saluant le talent ou le génie confirmé par la qualité des prestations. Une dimension du projet qui a séduit plus d’une commune. Gérard Dubois, maire de Perrex, ne cache pas sa joie sur ce point : «Les Temps Chauds pour nous, c’est pour plus de culture. C’est vrai que quand on reçoit les étrangers, les gens se documentent sur leurs pays d’origine et sur leur façon de vivre, durant les quelques semaines qui précèdent l’événement. Et puis ça fédère les gens autour d’un même projet. C’est bien. C’est vrai qu’au départ, on n’était peut-être pas très nombreux à vouloir les Temps Chauds. Mais on a été très tenaces et je pense qu’aujourd’hui, on est arrivé à mobiliser, à mettre dans l’esprit de beaucoup de gens que les temps chauds, c’est important sur une commune».

C’est ainsi que la plupart des municipalités ou des partenaires sollicités dans la région voient en ce festival un prétexte intelligent pour troquer de «l’humanité», en renforçant un lien social, souvent mis à mal par la conjoncture. Les artistes permettent aux uns et aux autres de se retrouver autour d’un concept, qui génère un lendemain «des possibles». Certains se rappellent encore de cette virée dans le nord-est de la Hongrie, organisée par une vingtaine de villageois, à la suite du passage d’une famille de musiciens tziganes au festival. «Leur projet a mis deux ans avant de voir le jour, raconte Françoise Cartade. Mais ils l’ont fait. Ils sont partis rencontrer ces personnes qui les avaient bouleversés et touchés. Ce sont des initiatives qui nous dépassent. Ça veut dire qu’on a été passeurs, marieurs… De voir ces villageois continuer la route, parfois à notre insu, est superbe. Je pense qu’il y aura d’autres expériences du même type dans les années à venir, notamment avec le Burkina Fasos/I>».

Michèle Bernard, artiste française, dont les mots s’imprègnent du voyage, en laissant planer les notes d’accordéon et de piano dans des imaginaires éclatés, apprécie, elle, cette dimension humaine. Une situation qui autorise par ailleurs les liens sans protocole entre le public et celui qui mène le chant ou la danse : «Les Temps Chauds ont une démarche qu’on apprécie forcément en tant qu’artiste. Ils font partie des festivals qui défendent la musique vivante, celle qui se transmet de manière directe, et donc de façon très chaleureuse. C’est pour ça que je me sens bien dans ce genre d’aventure. Parce qu’on est proche du public. C’est vrai que dans les festivals qui sont de vraies machines de guerre, on finit par regarder l’artiste sur un écran, parce qu’il est trop loin».

Pour Françoise Cartade, il est clair que tous ces aspects "humains" contribuent à la qualité de ces rendez-vous. «Il y a d’autres villages qui souhaitent nous rejoindre. Je crois qu’il va falloir être vigilant et ne pas faire dans la quantité. Toujours préserver la qualité de la relation, quitte à repartir ces rendez-vous tout au long de l’année». Pensez-y pour vos vacances l’an prochain. Les Temps Chauds méritent le détour. Sans aucun doute.

Soeuf Elbadawi

Pour en savoir plus: les Temps Chauds