Festival International Nuits d’Afrique

Montréal le 22 juillet – Succès populaire pour l’édition 2002 Festival International Nuits d’Afrique de Montréal qui s’est achevé ce dimanche 21 juillet. Deux semaines durant, en dépit d’autres sollicitations, le public de la grande ville francophone d’Amérique a également fait la fête au son des musiques afro. L’occasion de (re)découvrir des visages connus et moins connus.

L’Afrique et sa diaspora à l’honneur au Québec

Montréal le 22 juillet – Succès populaire pour l’édition 2002 Festival International Nuits d’Afrique de Montréal qui s’est achevé ce dimanche 21 juillet. Deux semaines durant, en dépit d’autres sollicitations, le public de la grande ville francophone d’Amérique a également fait la fête au son des musiques afro. L’occasion de (re)découvrir des visages connus et moins connus.

Encouragé par le beau temps, comme tous les étés, le public montréalais ne s’est pas fait prier, ces dernières semaines, pour assister à tout ce que la ville compte d’attractions. Favoris de cette course aux sorties, les Festivals, dont quelques-uns comptent parmi les plus prestigieux en Amérique. Du Jazz au Rire (et en attendant les Francofolies), les festivaliers de la métropole québécoise n’ont pas non plus boudé celui consacré à la musique africaine et à celles de ses diasporas. Bien au contraire ! Et hier soir, alors qu’ils fermaient leurs portes en songeant déjà à l’édition 2003, les organisateurs des Nuits d’Afrique espéraient légitimement que le record de 120 000 festivaliers établi il y a un an serait battu cette année.

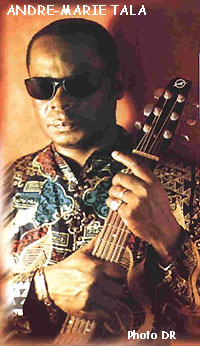

À l’affiche de cette édition, il y a eu, comme d’habitude, des grands noms de la musique africaine : Femi Kuti le Nigérian, Cheikha Rimitti l’Algérienne, ou encore André-Marie Tala le Camerounais. C’est sans doute à ce dernier, le « Stevie Wonder » africain comme l’appellent certains (il est aveugle tout comme l’Américain), qu’on doit une des meilleures prestations aux Nuits d’Afrique cette année.

Programmé deux fois plutôt qu’une, André-Marie Tala a certes préféré jouer ses succès les plus connus au détriment de ses titres les plus récents. Un choix prudent dont le public ne lui a visiblement pas tenu rigueur. Un public qui s’est fait un devoir d’arriver très tôt au Balattou, la discothèque où il s’est produit mercredi 17 juillet. Conséquence, pas une seule place de libre au moment où le camerounais entame sa première sortie montréalaise, sur les airs de son Tchamassi , mélange de rythm and blues et de makossa saupoudré de solides guitares zaïroises. Une musique qui se joue sur fond de mélodies chantées dans les langues de l’ouest du Cameroun et dont il est l’initiateur depuis trois décennies déjà.

Dans une atmosphère chaude (au propre comme au figuré), André-Marie Tala – avec ses lunettes de soleil et ses fausses allures d’éternel trentenaire - a comblé la colonie camerounaise présente dans la salle, en reprenant notamment certains de ses titres composés dans les années 70 et 80. « Yaoundé la Capitale » entre autres, a soulevé les hourrah d’une discothèque qui l’espace d’une soirée n’avait rien à envier à celles de Douala ou Yaoundé.

À plus de cinquante ans, André-Marie Tala a eu la force de remettre ça deux jours plus tard. Cette fois sur la scène aménagée pour l’occasion au parc Émilie Gamelin, dans le centre ville de Montréal. Et si l’on pouvait craindre qu’un public plus « montréalais » soit moins réceptif, la virtuosité de Tala a vite fait de conquérir les curieux. Car a-t-on souvent vu un musicien jouer de la guitare avec ses dents ? André-Marie Tala excelle dans le genre et ce n’est pas la moindre de ses particularités. Le public du festival Nuits d’Afrique a visiblement aimé. À un point tel que le musicien envisage de revenir, ainsi que beaucoup l’ont réclamé. Retrouvailles en perspectives sans doute, qu’on savoure déjà par avance.

Nuits haïtiennes

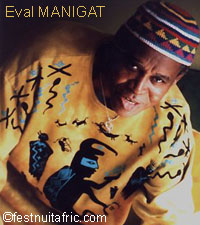

Retrouvailles à la manière de celles qu’offre chaque année Le Festival Nuits d’Afrique avec ses soirées haïtiennes. Des soirées placées sous le signe de l’hommage. Hommage, mercredi 10 juillet (lors d’une soirée dite de pré festival), à Éval Manigat, bassiste haïtien installé à Montréal et qui depuis vingt cinq ans, de la Rampa à la Biguine, en passant par la Salsa, touche à toutes les musiques afro latines, pour le plus grand bonheur des montréalais. Baptisé père du Worlbeat dans la vile, il s’est produit en compagnie de ses deux groupes de l’heure : Many ways et Tchaka, une occasion de revisiter son riche répertoire de Latin Jazz, de Compa ou de Salsa. C’était au Kola Note, autre discothèque phare des sorties afro montréalaises.

Loin des discothèques, l’autre soirée haïtienne a eu pour cadre la salle plus confortable et plus indiquée du Spectrum, sur la rue Sainte Catherine, l’artère la plus fréquentée de Montréal. Choix judicieux puisque, ainsi qu’il l’a annoncé, c’est un « un bouquet de talents haïtiens » qu’offrait le Festival en cette chaude soirée du samedi 13 juillet.

Sur scène dès 21 h, Joe Trouillot, crooner séducteur, chansonnier charmeur qui depuis les années soixante traîne sa silhouette à travers le monde avec les musiques de son Haïti natale (hormis le compa) comme étendard. L’élégant sexagénaire aux costumes toujours bien tirés a littéralement fait chavirer ceux de ses nombreux compatriotes venus l’acclamer. Particulièrement lorsqu’il reprend ses sérénades les plus connues : Orobasso, Faux Serment, Un peu D'Amour, beaucoup de peine, ou Haïti mon pays; un hommage tout en nostalgie à sa terre natale qu’il a dû fuir comme tant d’autres, durant de longues années, à cause des dictatures qui s’y succèdent.

On n’est d’ailleurs pas sorti de l’hommage avec Yanick Dutelly, la plus populaire des chanteuses haïtiennes de la scène montréalaise. Celle que l’on baptise la diva créole a captivé la salle de sa voix prenante et mélodieuse, qui chante avec force et charme les divinités vodou autant que ce pays natal qui semble manquer à tant d’exilés. Il est vrai qu’à Montréal, les haïtiens représentent la plus importante et la plus ancienne des communautés noires, avec quelques de 200 milles personnes.

Après les notes de Jazz de Harold Faustin, c’est à une véritable bête de scène qu’est revenu le soin de clore la soirée haïtienne des Nuits d’Afrique 2002. Un honneur que Pierre-Michel Ménard doit à une côte de popularité jamais démentie depuis quelques années déjà à Montréal, sa ville d’adoption et de résidence. Après deux CD et de nombreuses sorties sur les scènes de la métropole, Pierre-Michel Ménard a pu mesurer le chemin parcouru. Et il peut se réjouir d’avoir été l’attraction de la soirée. Résolument ouvert à plusieurs horizons (depuis son deuxième CD, Carte Blanche en 2001 «un disque à 75% créole et à 100% World Beat » dit-il). Pierre-Michel Ménard a fait danser son public au son du zouk, de la soca, du meringué, du compa et même du… soukouss. Ambiance de fête au rendez-vous donc, que seule est venu trahir (un peu), une sonorisation perfectible.

A signaler encore, à l’occasion de ces Nuits d’Afrique 2002, entre les sonorités venues d’Afrique et celles de ses diasporas, ces rencontres sur scènes inédites, entre l’Afrique et le Québec. Prometteuse, à l’image de celle réunissant le sénégalais Zale Seck et le québécois Mathieu Mathieu, ou rafraîchissante, comme celle entre le guinéen Fode Kouyate et Luc de la Rochelière. Elles offrent en tout cas un carrefour qui a lui seul vaut le détour aux Nuits d’Afrique.

Mario Cloutier, à Montréal