MIDEM 2003 : LES 10 ANS DU BUREAU EXPORT

Dans un marché international morose, la France fait figure d’exception notamment grâce à ses ventes à l’étranger. Rencontre avec Jean-François Michel, Directeur du Bureau Export des Musiques Françaises, organisme qui a pour but de soutenir la politique à l'export des professionnels de la musique.

Entretien avec Jean-François Michel.

Dans un marché international morose, la France fait figure d’exception notamment grâce à ses ventes à l’étranger. Rencontre avec Jean-François Michel, Directeur du Bureau Export des Musiques Françaises, organisme qui a pour but de soutenir la politique à l'export des professionnels de la musique.

Joyeux Anniversaire puisque le Bureau Export a 1O ans ce mois-ci. Comment cela se passe t'il? On se réveille un matin en se disant "Tiens, aujourd’hui, je vais créer le Bureau Export" ?

Pas tout à fait! Je dirigeais à l’époque le FCM, Fonds pour la Création Musicale, dont le rôle est de soutenir les différents secteurs de la création et de la diffusion musicale en France. Il faut se souvenir que, jusqu’à la fin des années 80, l’export de la chanson française tenait de l’exception plus que de la règle. A part Jean-Michel Jarre et Richard Clayderman, ils n’étaient pas très nombreux à défendre nos couleurs hors de France. Il y avait eu la vague issue du cabaret (Gréco, Montand, Aznavour…) puis quelques individualités comme Mouskouri, Mathieu, Hardy. Mais, curieusement, depuis le milieu des années 70, l’émigration culturelle semblait en panne. Ce qui était pour le moins paradoxal car, sur le marché français, il y avait à cette époque, une jolie éclosion d’artistes en tous genres, dont les ventes étaient fortes.

Avec les partenaires publics et privés du FCM, on réfléchissait beaucoup à ce problème. Ce qui m’a peut-être décidé à passer à l’action c’est qu’au début des années 90, on a vu apparaître une petite mais efficace nouvelle vague d’artistes "exportateurs": Patricia Kaas, les Gipsy Kings, la Mano Negra… C’était l’occasion pour les producteurs français, jusque-là peu intéressés à exporter, d’une prise de conscienceet de fait, le contexte de mondialisation du marché rendait impératifs des efforts de développement sur la scène internationale.

A part Patricia Kaas, ce renouveau de l’export français au début des années 90 s’appuyait plus sur la world que sur la chanson. Il semble d’ailleurs que ce soit toujours le cas ?

Bien sûr. Mais pourquoi Patricia Kaas vend à l’export? Parce que dès le début des années 90 elle s’est investie à fond pour vendre à l’étranger. Avant la maison de disques, c’est l’artiste qui doit décider s’il a envie ou non de se faire connaître hors de ses frontières. Ce qui n’est pas rien! Quand vous êtes déjà célèbre dans votre pays, que vous n’avez pas vraiment besoin d’argent, il faut une sacrée dose de volonté, d’ambition, pour aller remettre sa couronne en jeu dans un pays où personne ne vous connaît. Prenez l’exemple de Goldman: d’abord, il vit très bien de ses seules ventes sur le marché français. Ensuite, il est très modeste sur sa musique. Il dit "Moi, à l’étranger, je n’apporte pas grand-chose". A mon avis, il se sous-estime. Mais le fait est qu’il n’a pas beaucoup de raisons de relever un nouveau challenge sur ce terrain. N’oubliez pas que la France est aujourd’hui le quatrième marché discographique au monde (1). On peut donc vivre assez facilement de sa musique dans ce pays, sans avoir besoin de se lancer sur les routes de la planète.

Dans ce cas on se demande même pourquoi le Bureau Export existe. Par pur sadisme envers les artistes ?

On entre là au fond du problème. Méfions-nous des statistiques à l’instant T. Les choses changent vite, et tout particulièrement dans ce métier ô combien aléatoire. Regardez l’Allemagne: les ventes de musique ont plongé de 12% cette année. Elles avaient chuté d’à peu près autant l’année précédente. En peu de temps, elle est passée de troisième à cinquième marché mondial. Dans un contexte international assez morose, la France fait figure d’exception avec son marché en hausse. Mais pour combien de temps encore? Demain, ceux qui auraient négligé d’étendre leur territoire pourraient bien s’en mordre les doigts.

Revenons aux débuts du Bureau Export. En 93, quels moyens vous donniez-vous pour sensibiliser le métier ?

Modestes. A la fois en termes financiers (250 millions de francs à l’époque) et en termes d’objectifs. Nous étions en revanche convaincus qu’une meilleure implantation de la chanson française à l’étranger passait d’abord par la présence de l’artiste sur le terrain : donc, le spectacle vivant. Nous avons décidé en conséquence de consacrer l’essentiel de cet argent à soutenir des tournées; un soutien accordé sur la base d’une démarche professionnelle des maisons de disques, et d’un réel investissement de leur part. La condition de base étant que les disques soient disponibles sur le terrain, à la suite d’accord entre la maison de disques française et un distributeur local. Nous ne voulions surtout pas tomber dans le piège d’une vague diffusion culturelle, qui a son intérêt par ailleurs, mais qui est souvent sans lendemain du point de vue commercial.

Et les maisons de disques ont joué le jeu ?

Oui. Dans la configuration de départ du Bureau Export, le SNEP (Syndicat National des Editeurs Phonographiques) était déjà notre partenaire principal. Et ce sont les majors, contrairement à ce que certains pensent, qui ont financé ces premiers pas. Sont arrivés par la suite les financements dits "au titre de l’intérêt général" issus des lois Lang de 1985 sur la copie privée (Sacem, Adami, FCM…), puis ceux des pouvoirs publics (Ministère de la Culture, des Affaires Etrangères). Aujourd’hui, le budget du Bureau Export est toujours de 2 500 000. Mais il s’agit d’euros et non plus de francs !

On ne peut sans doute pas parler de philanthropie, ni de la part des maisons de disques ni des pouvoirs publics. Cela signifie donc que vous avez assez rapidement été jugé utile ?

Il semble, oui! On a connu assez vite des succès probants. Le plus déclencheur a été celui de la French Touch initiée par Laurent Garnier dès 95. Les gros succès obtenus ensuite, notamment par Air et Daft Punk ont été déterminants. Dans l’export, c’est comme partout: il faut un succès qui en entraîne d’autres et fasse comprendre à l’ensemble de la profession que c’est possible. Cela a été aussi un déclic dans la tête des partenaires étrangers qui pensaient que la France était un peu franchouillarde et pas très capable de travailler sur les marchés internationaux. Cette dynamique liée à la French Touch a culminé en 2000, lorsque nous avons fait ces journées France Influence au Midem. On a bien senti, avec des résultats à la clé, qu’un palier important avait été franchi. Dans le même temps, le phénomène du métissage français autour des musiques du monde continuait à grimper tranquillement…

Mais depuis, la French Touch a un peu du plomb dans l’aile (voir l’article de Gilles Rio, Les Français au Top : Bilan 2002). Et vos détracteurs disent que ces bons résultats à l’export sont surtout économiques. En termes culturels, la chanson française voyage toujours aussi mal.

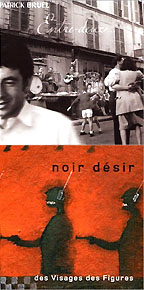

Je ne le crois pas. Simplement, il faut être patient. Je suis à peu près sûr qu’après l’ère de la techno et de la world, c’est bientôt au tour de la chanson de mieux s’exporter. L’un entraîne l’autre. Et puis, ne caricaturons pas trop. Entre 1993 et 2002, nous sommes passés de 4 millions de disques vendus à l’étranger à 40 millions! Dans tout cela, il y a certes des leaders comme Manu Chao, Cesaria Evora ou Modjo. Mais si on y regarde de plus près, vous verrez que des chanteurs plus traditionnels ont considérablement augmenté leurs ventes à l’étranger: c’est la cas de Bruel, notamment, même si c’est sur des marchés plus proches comme la Hollande et l’Allemagne. Et l’on voit poindre dans ces ventes à l’export des groupes comme Noir Désir (Italie). Du rock français qui se vend à l’étranger, c’est une grande première!

Et tout ça c’est grâce au Bureau Export ?

Non! C’est avant tout grâce aux artistes et au nouveau savoir-faire des maisons de disques. Et, bien sûr, aux investissements faits par le métier. Cela coûte cher de vouloir vendre à l’étranger… Est-ce que le Bureau Export a bien joué son rôle de soutien ? Je crois que oui, mais cela reste fragile. Le métier change vite en ce moment, il faut savoir être réactif.

Et géographiquement, il y a une évolution de l’export français ?

Jusqu’à 2001, cet export concerne l’Europe à 78%. Je fais partie de ceux qui pensent qu’en fait l’Europe est notre territoire naturel. Ce n’est pas pour rien que nous avons créé en 95 le Bureau Européen de la Musique, pour faire du lobbying notamment auprès de Bruxelles afin d’y trouver de nouveaux moyens. La part de l’Europe dans nos exportations est tombée depuis à 70 %, en particulier à cause de l’affaissement des marchés allemand et espagnol. On comprend donc que nos performances devraient être moins brillantes dans les années à venir, si ces tendances se confirment. Je reste néanmoins optimiste parce que tout le monde, jusqu’aux plus petits labels, s’est mis désormais à l’export. On aura peut-être moins de grosses ventes à l’étranger dans les années à venir, mais beaucoup plus de produits s’exporteront. Pour certains de ces petits labels, l’export représente aujourd’hui jusqu’à 70% de leurs ventes! 200 exemplaires par-ci, 500 par-là ; les petits ruisseaux… C’est certes un marché de niche, mais c’est un marché.

Et à part l’Europe ?

Poussée de l’Amérique latine et du Japon. Emergence d’un marché australien. Nous surveillons la Chine de près! C’est certes un travail à long terme mais on y croit. Même si la plus grosse vente de disques étrangers échoit à Madonna avec… 120.000 albums. C’est peu, évidemment, et on ne compte pas les pirates. Mais il faut se positionner maintenant pour y vendre plus tard. J’ai été frappé de voir le bon travail d’implantation qu’avait déjà fait le Bureau Export suédois à Pékin.

Un Bureau Export suédois ? On croyait que ce genre d’institution était une spécialité française ?

Erreur. Les Suédois ont créé leur Bureau Export en juin 93, à peu près en même temps que nous. Après, il faut attendre 2000 avec la création du Bureau Export norvégien, puis le bureau finlandais en 2002. L’Autriche, l’Italie et l’Allemagne vont créer le leur. Et on annonce un UK Music Office à New York.

C'est étonnant car on a connu l’Angleterre assez ironique vis-à-vis de ce genre d’officine. Au pays des Beatles, on n’a pas besoin de subventionner le rock’n'roll !

Les Britanniques sont très inquiets du déclin de la musique anglaise sur le marché américain qui reste, ne l’oublions pas, le premier du monde. La part des disques anglais dans les charts nord-américains était de 24 % en 1988. Elle est passée à 0,8% en 2001. On s’inquièterait à moins. Alors c’est vrai qu’ils nous ont longtemps regardé avec un peu de condescendance mais, depuis quelques temps, je suis souvent invité à Londres pour parler de notre expérience… Le plus intéressant dans tout ça, c’est que ces nouveaux bureaux vont désormais être de plus en plus européens, et non plus nationaux. Grâce aux réalisations franco-allemandes que nous avons déjà faites depuis deux ans, il y a une prise de conscience que, dans le domaine de la musique aussi, l’unité fait la force. Et nous sommes déjà en pourparler avec les 25 membres de l’Europe à venir pour concrétiser une action commune, avec le Bureau Européen de la Musique comme moteur.

Le Bureau Export a désormais dix antennes décentralisées aux quatre coins du monde. Ce n’est pas un peu inflationniste à l’heure où on dit l’industrie phonographique en crise ?

Depuis que nous avons installé notre premier bureau aux Pays-Bas (transféré ensuite en Allemagne), nous savons que l’efficacité est au prix d’une présence permanente sur le terrain, tout au moins sur les marchés prioritaires. Notre bureau de Londres a fait un boulot colossal pour la promotion de la production française, sur un marché réputé difficile. Nous sommes très prudents dans nos nouvelles implantations, d’abord parce que nous n’avons pas les moyens d’être partout. Mais, quand nous ouvrons une antenne à New York, Tokyo ou Sydney, c’est bien sûr que nous avons identifié un réel besoin sur ces territoires et des perspectives de développement des ventes. Nous n’oublions jamais que notre premier bailleur de fonds, ce sont les maisons de disques et que notre action doit leur être utile.

A quoi vont ressembler les dix prochaines années du Bureau Export ?

Ho ! Quand on voit à quelle vitesse le métier change, je ne m’engagerais pas sur dix ans! Ce qui est sûr, c’est qu’il y a en ce moment une crise mondiale sur le disque. Mais pas sur la musique. Ce sont les modes de consommation qui changent, il faut les surveiller et s’adapter. Dans ce climat, les maisons de disques françaises qui ne se portent pas si mal, ont à faire avec des distributeurs étrangers de plus en plus fragiles. Pour contrebalancer cette faiblesse, il y a quelques axes de développement à privilégier: le spectacle vivant, de plus en plus fondamental. Il faut que nous puissions rapidement renforcer notre soutien à la scène. Ensuite, l’interactivité entre l’image et la musique, avec notamment une meilleure promotion des clips. Et enfin renforcer l’activité éditoriale. Vous savez bien qu’au Japon, par exemple, il est très difficile de vendre un disque si on n’a pas la musique dans une pub ou dans une série télé. C’est une tendance qui, à mon avis, va se répandre. Il faut que les éditeurs français soient donc de plus en plus actifs pour placer leurs répertoires sur toutes sortes de support.

Dès 2003, la SACEM va nous aider plus massivement pour le spectacle vivant. Fin mars, j’espère pouvoir annoncer la naissance d’une commission export audiovisuelle avec le CNC et le FCM pour mieux exploiter le clip français à l’étranger (reformatage, doublage, voire création de clips spécifiques pour certains territoires). Et nous avons amorcé une action avec la chambre syndicale des éditeurs pour voir comment permettre aux compilations de mieux exister à l’étranger.

Enfin, nous allons réfléchir à internet. On a un peu déliré il y a quelques années sur les potentiels, sans doute surestimés du web. Aujourd’hui, les choses se sont décantées, on y voit plus clair. Nous allons commencer, modestement, par optimiser le site du Bureau Export, non pas dans une optique grand public mais dans la stratégie "B to B" (Business to Business)qui est la nôtre.

(1) Après les Etats-Unis, le Japon, et l’Angleterre