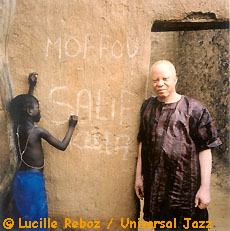

Salif Keita

Au Festival du bout du monde à Crozon (France), Salif Keïta se produit le 9 août en clôture de sa grande tournée qui l'a mené ces derniers jours jusqu'aux Etats-Unis. L'occasion pour RFI Musique de mettre en avant un disque sorti il y a déjà plusieurs mois, mais qui nous a permis de retrouver ce grand de la musique africaine.

Retour au calme

Au Festival du bout du monde à Crozon (France), Salif Keïta se produit le 9 août en clôture de sa grande tournée qui l'a mené ces derniers jours jusqu'aux Etats-Unis. L'occasion pour RFI Musique de mettre en avant un disque sorti il y a déjà plusieurs mois, mais qui nous a permis de retrouver ce grand de la musique africaine.

RFI : Avec Papa, votre album précédent (1999), vous revendiquiez le droit au rock. Cette fois-ci, vous revenez à un concept beaucoup plus calme, dépouillé et acoustique.

Salif Keita : J’aime être libre, je veux pouvoir tout faire, cloisonner les choses ne m’intéresse pas. Lorsque je mélange la musique de chez moi avec celles de l’Occident, c’est comme si je me lançais à chaque fois un défi. Mais je peux aussi concevoir quelque chose de très épuré, comme je l’avais fait pour la musique du film L’Enfant Lion dont je reprends d’ailleurs un titre ici, Iniagige.

Pour Moffou, vous restez plutôt dans un registre médium au niveau vocal. Avez-vous le sentiment que votre voix a changé au fil des années ?

C’est vrai que je vieillis, comme tout le monde. Il y a l’âge qui compte. Mais vieillir ne me fait pas peur. Grâce à l’expérience de la vie, je deviens de plus en plus sage. Avant, j’étais très "révolutionnaire", violent dans mes comportements. Maintenant, je prends les choses avec beaucoup plus de recul, j’analyse. Toutefois, s’il le fallait, je serai encore capable d’écrire un titre comme Nou pas bouger.

Vos chansons sont parfois une manière pour vous d’exprimer votre opinion, de réagir à une actualité ou à un problème de société (Nou pas bouger, à propos des expulsions, en est l’exemple le plus connu). Considérez-vous que l’artiste, personnage public, doit avoir un avis sur tout ?

Je m’autorise le droit de ne pas savoir que penser sur tel ou tel fait mais je reste toujours attentif à ce qui se passe autour de moi. Récemment, il paraît que 60 intellectuels américains ont déclaré dans un communiqué, à propos des opérations militaires en Afghanistan, qu’il y avait des guerres justes. Comment peut-on justifier quelque chose qui détruit la vie des gens ? Je ne trouverai jamais la moindre justification à la guerre, quelle qu’elle soit.

C’est la première fois que l’un de vos albums contient autant de messages positifs.

Absolument, mais on ne peut pas toujours dire des choses tristes. Il faut faire rêver les gens et leur donner l’amour de la vie. Je crois que cela est absolument nécessaire.

A travers Moffou , vous voulez montrer une image positive de l’Afrique. Ce n’est pas la première fois, vous l’aviez déjà fait par exemple dans Africa ou sur Folon… The Past .

Il n’y a pas que la misère, la maladie en Afrique. En Europe, certains disent : «c’est un continent où tout va mal» et pourtant, ils nous incitent à y retourner. C’est paradoxal non ? Si les Africains doivent repartir en Afrique, autant faire en sorte qu’ils aiment leur pays. Je m’insurge contre le tableau misérabiliste que l’on présente trop souvent de chez nous. Moi-même, je vais de plus en plus souvent là-bas. Je ne m’y réinstalle pas complètement car j’ai ma famille ici en France où j’ai fait des enfants, des petits Français qui aiment bien leur pays natal. A Bamako, j’ai ouvert depuis un an un club de 150-200 places. Il est situé dans le quartier Kalaban, à l’Est de la ville et porte le nom de mon nouvel album, Moffou . Il y a aussi onze chambres dans lesquelles les musiciens peuvent dormir car c’est assez excentré. Nous allons y mettre un studio d’enregistrement qui devrait être fonctionnel fin mai. En fait on a démonté le matériel du studio que j’avais installé auparavant ailleurs pour le remonter au Moffou. Ce nom, c’est également celui d’un instrument en voie de disparition chez nous, une flûte, fabriquée à partir d’une tige de mil creusé à l’intérieur et percée d’un seul trou. Je l’utilisais quand j’étais gosse dans les champs. On s’en servait pour éloigner les oiseaux des récoltes.

Donner le nom de cet instrument oublié à votre album, c’est aussi une façon de faire référence au passé ?

Il est toujours important de regarder derrière soi pour aller de l’avant. La tradition, c’est très important, mais il faut savoir faire le tri. Tout n’est pas bon à garder. Par exemple, dire que les nobles n’ont pas le droit de chanter. (Salif Keita descend de Sundjata Keita, fondateur de l’empire mandingue en 1240. Selon la tradition, étant d’ascendance noble, il n ‘avait pas le droit de toucher à la musique, domaine réservé aux griots, ndlr).

Quelle est votre position par rapport à l’excision, la polygamie, qui sont parmi les aspects controversés de la tradition ?

Je condamne l’excision. Vouloir diminuer la sensibilité de la femme, c’est complètement égoïste. Quant à la polygamie, là, je serai plus nuancé, car en fait, combien d’hommes mariés ont des maîtresses à côté ? Autant les « officialiser », comme cela tout est plus clair.

Vous êtes fidèle au guitariste guinéen Kanté Manfila qui a réalisé la plupart des arrangements de Moffou. Cette histoire d’amitié remonte à loin, puisque vos routes se sont croisées la première fois au début des années 70 dans le Super Rail Band du buffet de la gare de Bamako.

Il est mon frère. Nous sommes inséparables, je l’aime beaucoup. Il n’y a jamais eu de brouille entre nous, même si on a pu parfois rester de longues périodes sans se voir. Il a le médiator très fin, sensible et sentimental.

Beaucoup de musiciens et chanteurs africains s’inspirent de la tradition. On a parfois reproché à certains de s’attribuer la paternité de paroles ou de mélodies puisées dans ce patrimoine. Est-ce un reproche qui vous a déjà été fait ?

Non, mais il ne faut pas oublier que la culture, c’est comme le sang. Tu es né dedans, alors ça circule dans ta tête, ça s’incruste. Tu ne peux pas t’éloigner de la culture, du folklore de chez toi. C’est ancré à l’intérieur. Prendre des éléments de la tradition pour les transposer directement sur disque, cela nous est arrivé, mais ce n’est pas le bon procédé. Moi-même j’ai fait des morceaux qui étaient des trucs traditionnels à part entière mais je les ai transformés.

Comme Mandjou par exemple, votre titre fétiche enregistré à la fin des années 70 ? Une composition qui soulèvera plus tard une polémique, car vous l’aviez dédiée à Sékou Touré, premier président de la République de Guinée, aux manières quelque peu totalitaires.

Au départ, c’était seulement trois phrases prises dans la tradition et que j’ai retravaillées. Si j’ai cité le nom de Sékou Touré dans les paroles, cela me semble complètement justifié car c’est quelqu’un – le seul à l’époque – qui m’a aidé. Il a beaucoup fait pour les musiciens. Il adorait l’art et y attachait une importance capitale.

Quels sont les atouts du Mali aujourd’hui ?

Avant tout, la démocratie. Il ne faut pas que quelqu’un essaie de déranger cela. L’intégrisme ne doit pas rentrer dans notre pays. Pourtant il y a danger. J’ai très peur de ces gens qui te critiquent, te vomissent quand tu ne pries pas. Moi je suis musulman, je veux prier Dieu, mais quand je le sens, quand je suis prêt à me présenter devant lui et non pas être obligé de le faire systématiquement, à des heures précises.

Moffou (Universal Music Jazz)