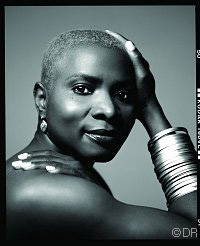

Angélique Kidjo

Troisième volet de son voyage musical à travers les terres d’exil forcé des peuples africains au temps de l’esclavage, après les Etats-Unis (Oremi en 1998) et le Brésil (Black Ivory Soulen 2002) Angélique Kidjo s’est laissée interpellée cette fois-ci par les Caraïbes pour faire naître Oyaya!, un album nourri d’une irrésistible palette de rythmes caribéens. Rencontre.

Oyaya !

Troisième volet de son voyage musical à travers les terres d’exil forcé des peuples africains au temps de l’esclavage, après les Etats-Unis (Oremi en 1998) et le Brésil (Black Ivory Soulen 2002) Angélique Kidjo s’est laissée interpellée cette fois-ci par les Caraïbes pour faire naître Oyaya!, un album nourri d’une irrésistible palette de rythmes caribéens. Rencontre.

RFI : Vous avez donné un titre en yoruba à votre album. Le sens de ce choix ?

Angélique Kidjo : Le yoruba, c’est la langue-lien entre le Brésil, Cuba et beaucoup d’endroits où je suis passée. Ensuite, pour exprimer les choses, le yoruba, c’est un peu comme l’anglais pour le français. Les mots yoruba sont beaucoup plus courts qu’en fon par exemple. Pour le titre que j’ai choisi, si j’avais voulu dire la même chose en fon, j’aurais dû mettre un mot composé de deux termes assez longs.

N’est-il pas un peu paradoxal d’intituler son album "joie" (la signification d’"Oyaya" en yoruba) quand le monde n’en finit pas d’être martyrisé par les guerres, la violence et les fanatismes ?

Ce n’est pas parce que le contexte actuel est très critique et sombre qu’il faut que tout le monde s’abîme dans la tristesse et le désespoir. On ne peut lutter et sortir victorieux de ces temps troubles qu’en trouvant au fond de soi la joie de faire des choses, même les plus insignifiantes. Se laisser emporter par la peur, la haine des uns et des autres, c’est donner la victoire au terrorisme qui aura alors gagné une guerre sans ses armées.

Avec cet album, vous concluez une trilogie consacrée aux chemins de la diaspora africaine. Quelle idée a motivé ce voyage en trois temps ?

J’essaie de retrouver le lien entre l’Afrique et les esclaves qui en sont partis. Le lien fondamental, bien avant la religion, c’est la musique. Cette musique, ils l’ont gardée, utilisée dans un sens bien précis. Pour pouvoir se dire déjà le matin en se levant, je suis encore un être humain et je suis digne d’être un être humain. La musique a cette capacité de vous donner du courage, et conscience de votre propre valeur. Les esclaves ont transcendé l’abominable de ce qu’ils vivaient pour laisser quand même un message d’espoir formidable. Si les Noirs ont survécu à l’esclavage grâce à la musique, il n’y a rien qu’on ne puisse surmonter.

L’Afrique n’a-t-elle pas laissé des empreintes dans d’autres territoires que ceux que vous abordez à travers votre trilogie ?

C’est vrai. Je me suis aperçue en avançant dans ce projet, qu’il y avait d’autres pays où vivaient des Noirs, comme la Colombie, le Pérou. Alors qui sait, peut-être vais-je rajouter finalement des étapes à ce voyage. Je pourrais même aller jusqu’à Nantes et la Bretagne pourquoi pas, puisque des esclaves ont transité par Nantes. Si cela se trouve, ils ont laissé des traces dans la musique celtique. Il va falloir que je fasse des recherches sur ce point (rire).

Finalement, on retrouve un peu partout des points de rencontre entre les musiques ?

Absolument. En Corse, par exemple, il y a quelques années, j’ai entendu des chants qui ressemblent à des choses que nous avons au nord du Bénin. Le monde est très petit et les hommes y bougent énormément. A partir du moment où l’homme bouge, sa musique, comme ses manies ou ses maladies bougent avec lui.

Le contenu de cet album est-il à l’image de son titre, porteur de bonheur et de légèreté ?

On y trouve beaucoup de messages de joie. Il faut suivre les souhaits de son âme. Si votre âme vous demande de la joie, il ne faut pas se sentir coupables d’être joyeux. Mais Oyaya! invite aussi à la réflexion, à se remettre en question. J’y dénonce le fait de se mentir à soi-même. C’est parfois une manière de fuir les problèmes au quotidien pour ne pas avoir à y faire face. J’évoque également l’amour, utilisé par certains comme un jeu ou bien comme une arme. Je pose le problème des religions. Le titre Bissimilai, sur lequel on entend un choeur de femmes musulmanes du nord du Bénin, m’a été inspiré par un événement qui s’est passé à San Diego, où toute une secte a décidé de s’enfermer et de se donner la mort, il y a quelques années. Aucune religion n’a le droit de prendre sa vie à qui que ce soit.

Après Ces petits riens, de Serge Gainsbourg, dans Black Ivory Soul, votre album précédent, à nouveau vous chantez en français, sur un titre interprété en duo avec Henri Salvador, Le monde comme un bébé.

On l’a fait avec Pierre Grillet, qui a notamment écrit pour Bashung (Madame Rêve). J’aime chanter en français quand les mots mis dans ma bouche ont du sens pour moi. Le travail de Pierre Grillet est fabuleux car il est parti des sonorités de ma langue pour écrire des mots français. Henri Salvador, je lui ai envoyé les maquettes de plusieurs chansons dont celle-ci, écrite à l’époque de Black Ivory Soul et que l’on avait maintes fois remaniée. J’avais bien cette mélodie qui tournait un peu comme une valse, mais il manquait quelque chose, ça ne fonctionnait pas. Quand on a fait les recherches sur les rythmes pour Oyaya!, on s’est aperçus que celui de la mazurka tombait pile poil. C’est cette version que l’on a envoyée à Salvador. Il a aimé. Il est venu.

Pour l’album précédent, vous aviez passé beaucoup de temps au Brésil où vous disiez avoir été émue par de multiples aspects qui vous ramenaient au Bénin. Pour celui-ci vous avez passé du temps à Cuba. Avez-vous ressenti la même chose ?

Ce que j’ai d’abord et surtout retrouvé à Cuba, c’est ce lien au quotidien qu’a la musique, et cela dans toutes les tranches d’âge, exactement comme en Afrique.

Vous avez fait le choix, il y a quelques années, de vous installer aux Etats-Unis. Envisageriez-vous aujourd’hui de revenir en France ?

Je me partage entre les deux. Partir définitivement des Etats-Unis où je suis allé habiter en 1997 me serait un peu difficile, car j’ai rencontré là-bas un public, contrairement à ce que l’on croit, très ouvert. Le pari n’était pas gagné pourtant. Les gens me disaient que je courrais à la catastrophe sous prétexte que les Américains n’écoutent que leur musique. Je ne passe peut-être pas sur les radios commerciales mais mon public a énormément changé. Il est passé d’un public uniquement blanc à un public très mélangé. Et ça je n’ai pas envie de le perdre, car musicalement aussi, c’est un endroit où plein de choses peuvent se faire et se font.

Angélique Kidjo Oyaya ! (Saint George – Sony Music) 2004