Gabao Hip Hop

La troisième édition du festival Gabao Hip hop s’est déroulée du 24 mai au 5 juin dernier. Dix jours de rencontres et de festivités qui ont permis à Libreville de s’affirmer comme une des places fortes du rap africain. L’occasion idéale pour faire un tour d’horizon de cette scène en pleine effervescence.

La scène gabonaise en ébullition

La troisième édition du festival Gabao Hip hop s’est déroulée du 24 mai au 5 juin dernier. Dix jours de rencontres et de festivités qui ont permis à Libreville de s’affirmer comme une des places fortes du rap africain. L’occasion idéale pour faire un tour d’horizon de cette scène en pleine effervescence.

Jules Kamdem Taguiawa est un homme obstiné. Cela fait trois ans qu’il milite pour la reconnaissance du rap gabonais sur la scène internationale et qu’il tente de faire de ces Gabao Hip-hop le rendez-vous incontournable de cette mouvance en Afrique centrale. Avec le soutien, entre autres, de l’Unesco et de l’Agence de la francophonie, Jules Kamdem prouve avec cette manifestation que la scène gabonaise, aujourd’hui peu connue, jouit d’un potentiel aussi fort que celle du Sénégal, qui domine le secteur depuis l’apparition de ce courant musical sur le continent, voici une vingtaine d’années.

Le rap des mappanes (des bidonvilles) contre celui du bord de mer et de ses immeubles de luxe climatisé. Le rap ici est la résultante de ces deux extrêmes dans un pays où le mouvement rap a eu pour marraine l’ancienne épouse du président Bongo, aujourd’hui connue sous son nom d’artiste, Patience Dabany. Au début des années 80, fascinée par cette Amérique où elle émigrera après sa séparation d'avec son époux, madame Bongo fait venir à Libreville Turbo, un des précurseurs de la scène breakdance américaine et alors danseur de Michael Jackson. Il n’est pas alors encore question de musique, mais de smurf, cette danse gestuelle qui sera également à la genèse de la culture hip hop en France. Avec l’arrivée des premières chaînes de télévision par satellite, les jeunes Gabonais découvrent comme ceux de tout un continent ce rythme qui les change des traditionnelles rumbas sur lesquelles dansent leurs aînées depuis trente ans.

Plus mystérieux que le rap américain, à l’image de son identité forgée par les rites séculaires de leur profonde forêt, le rap gabonais n’est pas pour autant un mouvement politisé. Dans un pays où la liberté d’expression existe réellement, les médias veillent néanmoins à ce que certaines limites ne soient pas franchies, et les rappeurs de la première génération, au début des années 90, les V2A4 ou Possee X ont fait les frais de titres interdits à la radio et à la télévision. Depuis lors, règne une certaine autocensure et les thèmes abordés sont plutôt les filles, le sida et la rue ; la politique reste encore un sujet tabou, même en cette année d’élection présidentielle. Pourtant, le pouvoir n’hésite pas à faire appel aux rappeurs pour inciter les jeunes à venir voter. Le projet Bouge ton vote montre l’intérêt que le politique porte à ce mouvement pour fédérer la jeunesse. Mais certains rappeurs de l’underground n’ont pas apprécié cette récupération et clament à qui veut l’entendre : "Pour des liasses, vous avez vendu votre face".

A Libreville, les rappeurs ont inventé leur propre dialecte, le Molière des mappanes, une forme de verlan local qui permet aux moins lettrés d’avoir leur propre culture, très lointaine d’un système éducatif que certains ont fui dès leur plus jeune âge. Mais il n’est pas rare de voir quelques jeunes en mal de créativité revenir sur les bancs de l’école dans l’espoir de pouvoir écrire ces chansons qui leur ouvriraient les portes d’une vie meilleure.

Comme dans les autres capitales africaines, le rap a évolué jusqu’à prendre la coloration nationale, et l’on parle désormais d’identité Gabao. Un artiste comme Nzanga a créé le ragga-ikoku, d’autres se sont mis au bwiti-rap. Parmi les stars du moment, il faut citer Moveizhaleine, DBS, Secta’a, Hayoe ou B Good le rasta. Mais ceux qui font vraiment l’unanimité autour d’eux sont les artistes du label Eben.

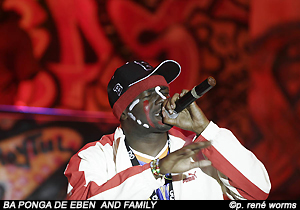

Autour du producteur Eric Benquet, un collectif de sept rappeurs, Ba’Ponga, Masta Kudi, K Prim, La Fuente, Kôba et K Di, forment le groupe Eben and Family. Révélation 2003 aux Koras Awards de Johannesburg, Eben and Family a donné une image positive du rap gabonais aux 500 millions de téléspectateurs qui regardent cette manifestation. D’ailleurs, le président gabonais ne s’y est pas trompé en les recevant au Palais présidentiel après qu’ils eurent été accueillis par 8.000 personnes à l’aéroport Léon Mba. Eben and Family a ainsi véhiculé une image favorable du rap gabonais avec un look mélangeant smoking et peintures traditionnelles. Depuis lors, on a pu les voir au Sénégal, au Mali ou au Bénin. Pour Eric Benquet, le rap doit prendre la place du ndombolo : "A nouvelle génération, nouvelle mentalité. Il faut prouver qu’on peut danser sur le rap. Les textes sont importants, mais la danse aussi. Il faut donner l’espoir pour que les habitudes évoluent".

Mais produire au Gabon est périlleux. Le marché est tellement réduit –une vente de 5OO exemplaires est considérée comme satisfaisante- et les droits d’auteurs toujours aussi inexistants, que les producteurs sont contraints de se tourner vers l’international et d’éventuelles ventes via Internet. Quant aux artistes, seuls les cachets de leurs spectacles leurs permettent de vivre. Et, là encore, certains n’hésitent pas à payer de leur poche pour jouer à l’étranger dans l’espoir de faire monter leur côte au pays. Mais le rap n’en demeure pas moins le seul espoir pour cette jeunesse en mal de repères de sortir des vicissitudes du quotidien. D’où une créativité qui lui permettra sans aucun doute d’égaler la scène sénégalaise.

TROIS QUESTIONS A MAAT SEIGNEUR LION, DE MOVAIZHALEINE

Un rappeur peut-il vivre de son art au Gabon ?

Il y a un manque flagrant de structures. Du coup, on se débrouille, c’est le système D. L’artiste est aussi le distributeur, il fait sa promo, tout est artisanal. C’est un véritable défi de faire comme les Sénégalais.

Vous êtes un des deux leaders de Movaizhaleine. Vous vivez au Gabon, Lord Ekomy à Paris. Comment faites-vous pour travailler au prochain album ?

C’est vraiment difficile. On est obligé de travailler via le Net. Il m’envoie les musiques, on s’accorde par téléphone ou par mail sur le thème qu’on souhaite aborder. Une fois que la musique me parvient, je pose les voix et je lui renvoie le fichier, qu’il mixe. Merci le Net.

Votre popularité commence à s’exporter ?

On a joué dans des festivals au Sénégal, au Bénin, en France. Il y a un véritable réseau qui se met en place pour le rap en Afrique. Awadi est à la base du projet. C’est vraiment bien pour nous que de telles structures soient mises en place.