L'Afrique aux mains des pirates

Dans les boutiques et sur les marchés de Yaoundé, Bamako ou Dakar, les copies pirates de cassettes et CD sont si nombreuses qu’il est parfois difficile de se procurer un album officiel. À l’image de Mali K7, obligée de stopper ses activités pendant quelques mois cette année, l’industrie africaine de la musique est aujourd’hui dangereusement menacée par le développement de ce commerce illégal.

La culture africaine saignée par la contrefaçon des oeuvres musicales

Dans les boutiques et sur les marchés de Yaoundé, Bamako ou Dakar, les copies pirates de cassettes et CD sont si nombreuses qu’il est parfois difficile de se procurer un album officiel. À l’image de Mali K7, obligée de stopper ses activités pendant quelques mois cette année, l’industrie africaine de la musique est aujourd’hui dangereusement menacée par le développement de ce commerce illégal.

Il n’y avait pas d’autre solution. Le 16 mars 2005, l’un des poumons de la musique malienne a cessé de fonctionner. Mali K7 décidait de mettre la clé sous la porte, temporairement dans un premier temps. La société dirigée et fondée par Philippe Berthier, un Français installé à Bamako depuis vingt ans, était en cessation de paiement. Même situation critique et mêmes conséquences pour Seydoni Mali, autre poids lourd de l’industrie locale de la musique. La cause ? Le piratage et la concurrence déloyale qu’il impose : alors qu’une cassette pirate se négocie 750 CFA (0,75 euro), il faut débourser deux fois plus pour se procurer la version légale.

Le mal n’est pas nouveau, mais il semble s’être amplifié, au point qu’il risque d’étouffer la production musicale en Afrique. Et avec elle, les artistes. Le phénomène n’épargne quasiment aucun pays sur l’ensemble du continent. Selon la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), un disque sur trois vendus dans le monde en 2004 était piraté. Dans de nombreux pays africains, le taux dépasserait les 90%. L’estimation reste difficile à vérifier, mais la chute abyssale des ventes de cassettes officielles constatée par les maisons de disques au cours des dernières années apporte une indication plus objective, indiscutable.

"Ce qui se passe aujourd’hui existe depuis trente ans", explique le Sénégalais Ibrahima Sylla, patron du label Syllart et producteur expérimenté. "Ceux qui piratent sont à Dubaï, à Oman. Ils fabriquent les cassettes et CD, remplissent des containers qui partent par bateau et ils viennent polluer l’Afrique à partir de la Tanzanie pour l’Afrique de l’Est et australe, de l’Angola pour toute l’Afrique centrale, et du Togo pour toute l’Afrique de l’Ouest. Ce sont leurs trois bases d’acheminement." La filière est organisée, le circuit parfaitement rodé. Au fil des années, les délais de production des pirates ont été raccourcis, réduisant de fait la durée de vie des albums légaux. "Quand tu produis un grand artiste comme Koffi Olomide ou Salif Keita, tu fais un premier tirage de 500 ou 1000 exemplaires, et c’est tout ce que tu vendras", poursuit Sylla.

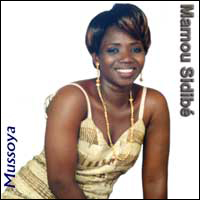

Parallèlement à ce réseau de contrefaçon massive existant – et dénoncé – depuis longtemps, un piratage plus local s’est développé avec de petites unités de duplication. En 2003, peu de temps avant la sortie de la cassette de la jeune malienne Mamou Sidibé, l’imprimeur chargé de fabriquer les jaquettes remarque que deux paquets avaient disparu. Il en informe Mali K7 qui décide de modifier la jaquette. "On s’est aperçu que, le lendemain de la sortie de l’album, des cassettes circulaient sur le marché avec la jaquette que nous avions écartée", raconte Philippe Berthier. La diffusion du matériel informatique a également contribué à changer la donne. Si la cassette demeure le support le plus vendu, CD et VCD (Video CD) illégaux sont en très nette progression. L’investissement, qui peut se réduire à un ordinateur équipé d’un graveur et une imprimante, est vite amorti. Avec ce matériel, le piratage gagne en flexibilité par rapport à la demande, il s’avère capable de créer facilement de nouveaux produits comme des "best of" ou des compilations des tubes du moment.

Face à ce fléau, producteurs et artistes se sentent bien seuls. Bien que, d’après le manifeste rédigé par Mali K7 et Seydoni Mali, la piraterie soit au Mali "la cause d’un manque à gagner de plusieurs milliards de francs CFA (plusieurs millions d’euros, ndlr) par an pour l’économie du pays", la volonté politique semble faire défaut à la plupart des gouvernements africains en matière de lutte contre le piratage. Quelques-uns sont parvenus à endiguer le raz-de-marée : selon l’IFPI, les œuvres illégales ne représentent que 30% du marché en Afrique du Sud, 51% en Egypte. Au Ghana, souvent cité comme exemple, il ne serait que de 20%, en raison des lois très répressives qui s’y appliquent.

Imaginée en 1998 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), la vignette autocollante portant un hologramme et apposée sur les cassette ou les CD authentiques faisait figure de remède miracle : grâce à ce sticker, les consommateurs seraient en mesure de distinguer les produits officiels. Le système, mis en place notamment au Sénégal, au Mali, en Cote d’Ivoire, au Nigeria et au Kenya, n’a pas eu le succès escompté. De leur côté, les offices nationaux des droits d’auteur ne s’étaient guère montrés efficaces jusqu’à présent. Sans moyens, les actions isolées qu’ils menaient avec la police n’avaient qu’une portée très limitée. Mais elles se sont multipliées au cours des derniers mois : 100 000 copies illégales saisies à Yaoundé en juillet, 200 000 à Bamako quelques semaines plus tôt, 800 à Abidjan et 400 à Antananarivo à la même période. Coup d’épée dans l’eau ? Coup d’arrêt ? Si la répression donne des résultats visibles et peut s’avérer susceptible de marquer les esprits, la sensibilisation de l’opinion et la valorisation du rôle des artistes sont des volets tout aussi primordiaux pour que le recours aux produits piratés ne soit plus seulement une question de pouvoir d’achat.

3 questions à Philippe Berthier, directeur de Mali K7

Qu’est-ce qui vous a contraint à fermer votre société en mars 2005 ?

Vous avez cherché à alerter l’opinion, vous avez lancé une pétition et obtenu le soutien de nombreux artistes. Tout cela a-t-il eu un effet ?

On a repris nos activités mi-juin parce qu’on a eu beaucoup de contacts avec le ministre de la Culture qui est partie prenante dans la lutte contre la piraterie. Ça faisait longtemps qu’on cherchait à ce qu’il y ait une opération d’envergure qui soit faite contre les pirates et, le 16 juin dernier, 200 policiers ont investi le marché principal de Bamako. Ils ont saisi ce qu’il y avait dans 25 boutiques importantes de cassettes pirates. L’opération a duré 5 heures et demi et ils ont ramassé environ 200 000 cassettes. Mais je pense qu’il est nécessaire dans un avenir proche de s’attaquer aussi aux grandes capitales régionales.

Au-delà de la répression, qu’est-il fait pour sensibiliser le public ?

Actuellement, le ministère du Commerce et de la Concurrence, avec l’aide du Pnud (le programme des Nations unies pour le développement) diffuse cinq fois par jour sur la télévision nationale des spots contre la piraterie, pour expliquer aux gens qu’il faut acheter les cassettes légales qui portent le sticker hologramme. Les gens commencent à prendre conscience du problème.