Le blues, lointain cousin d’Amérique

Mali ou Mississippi

Du blues malien ? Un peu plus d’un an après le décès d’Ali Farka Touré, le guitar hero malien, la question, maintes fois posée mais trop rarement interrogée, se pose avec toujours autant d’acuité. Retour sur un cousinage Mali/Mississippi plein d’ambiguïtés.

Très en vogue depuis quelques années, le rapprochement entre Mali et Mississipi est désormais admis comme une évidence. On parle d’Ali Farka Touré comme le John Lee Hooker Noir,

Les artistes maliens sortent des albums aux noms évocateurs, Mali Blue pour Lobi Traoré, ou plus récemment Niger Blue pour Bassékou Kouyate. Mais quels liens existent réellement entre la musique traditionnelle du Mali et le blues américain, né peu de temps après l’abolition de l’esclavage ?

Dans sa série autour du blues, le cinéaste Martin Scorsese réalise en 2003 Du Mali au Mississippi, un documentaire en forme de voyage initiatique qui mène le guitariste Corey Harris dans le sud du Mississipi, puis "à la source" du blues au Mali. Il y rencontre de vieux bluesmen américains, puis notamment Ali Farka Touré. Le guitariste de Niafunké ne cache pas sa méfiance par rapport à cette étiquette de "blues malien". Il explique sous un arbre au bord du fleuve Niger à Corey Harris : "Pour moi, il n’y pas d’Américains noirs, il y a des Noirs en Amérique. Les Noirs sont partis avec leur culture". Parfois sévère avec ses "frères" américains, en jugeant que "ces airs n’étaient pas faits pour le scotch, le whisky ou la bière", Ali Farka défendait farouchement le fait que la musique qu’il jouait était purement traditionnelle. Ses compositions s’inspiraient en effet des rythmes pentatoniques songhaï, peul, tamasheq, bozo ou bella, les principaux groupes de population du nord du Mali…Pourtant, son jeu a été aussi largement influencé par la musique des bluesmen américains, et notamment d’un John Lee Hooker qu’il appréciait tout particulièrement.

D’autres musiciens ont mis en lumière ce cousinage. Un titre qui fit fureur dans les années 1960 sur Radio Mali, Mali Twist – un air finalement plus bluesy qu’autre chose-, témoigne de cette proximité. Boubacar Traoré, alias Kar Kar, a été ainsi rapproché de l’immense bluesman Robert Johnson. "Ils ont les branches et les feuilles, nous avons le tronc et les racines", disait régulièrement Ali Farka Touré à propos des Américains…

"Invention de nos frères d’Amérique"

Afel Bocoum, neveu d’Ali Farka et héritier direct de la philosophie du Lion Farka, s’amuse de ces rapprochements entre blues américain et musique traditionnelle malienne : "On nous parle de "Bambara blue" ou de "Niger Blue", moi je dirais ségalaré, je dirai njérou car c’est le nom de ma musique. Le blues est une invention de nos frères noirs en Amérique, mais c’est notre musique qu’ils ont laissé derrière eux. Il ne faut pas se leurrer, ils ont quelque chose dans le sang… Mais au Mali nous n’avons pas le blues dans le sang, car c’est leur création. Moi, je fais de la musique africaine, pure et simple".

En effet, pendant la Traite, au début du XVIIe siècle, les Noirs, majoritairement originaires d’Afrique de l’Ouest qui débarquaient aux Etats-Unis ne connaissaient pas le blues. Dans les plantations, on chantait a capella des chants de travail, largement connectés à l’Afrique, où la rude vie en Amérique était prise comme référent. Certaines techniques vocales, certains procédés rythmiques et harmoniques voyagèrent et se transposèrent dans ce nouvel environnement.

Jusqu’au XIXe siècle, on trouvait d’ailleurs des chants et danses purement africains dans le sud des Etats-Unis. Mais la fin de l’esclavage légal en 1865 et les dernières importations d’esclaves mirent fin à ce lien direct avec l’Afrique. Les musicologues de l’époque considéraient cet héritage africain comme une "aberration" musicale, et parlaient de "sons rebelles" pour définir ces notes étrangères aux gammes occidentales qui constitueront par la suite l’essentiel des gammes du blues.

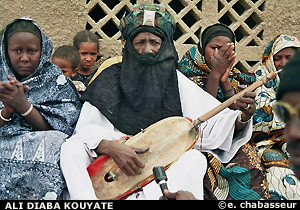

Une autre région du Mali, localisée au bord du fleuve Niger, autour de Ségou, revendique cette filiation entre musiques griotiques et blues américain. Bassékou Kouyate, petit-fils et fils d’illustres joueurs de ngoni, revisite la tradition de musique royale de Ségou du XVIIIe siècle sur son album Ségu Blue. Le ngoni, ce luth malien à trois ou quatre cordes, est selon lui l’instrument malien le plus ancien et le moins connu : "il existe depuis le XIIIe siècle et permet de jouer des notes que tu ne feras jamais avec une guitare. Dans la musique Bambara de Ségou, il y a des rythmes Baras, Bozos, Korédjugua, qui ressemblent à du blues. La musique griotique qu’on jouait pour le roi est pentatonique. Mais ce n’est pas du blues ! Ce sont des rythmes traditionnels joués avec des instruments traditionnels : ce sont les racines du blues".

"The bending notes", les notes du blues

Bassékou Kouyate a vu aux Etats-Unis d’anciens banjos, aux ressemblances frappantes avec le n’goni. Après l’abolition de l’esclavage en 1865, la guitare devient en effet l’instrument à cordes de référence…Mais pour obtenir les mêmes notes que sur un banjo, les musiciens sont obligés d’aller chercher sur la guitare "the bending notes", ces fameuses notes du blues…Le blues, naît à cette période, où l’émancipation des esclaves permet à certains d’acheter des lopins de terre, de se retrouver seuls avec leur instrument, et de prendre conscience qu’ils allaient rester sur le continent américain.

La thèse majeure de Le Roi Jones, critique, professeur, poète et dramaturge américain dans son ouvrage Le Peuple du blues (1968) est de considérer le blues, chanté en langue afro-américaine, comme l’expérience américaine du Noir et l’un des fondements de la citoyenneté américaine. Le début du blues correspond pour lui aux débuts du Noir Américain. Markus James, un musicien américain très proche d’Ali Farka Touré et fin connaisseur des musiques maliennes, ainsi que de l’histoire du blues s’interroge : "N’est-ce pas parce que nous avons l’expérience des modes pentatoniques dans le blues, que nous rattachons les musiques pentatoniques au blues ?" Pour lui, le blues, chanté en anglais, est issu de l’expérience d’aliénation, de douleur intime des Noirs en Amérique et définitivement ancré sur les bords du Mississipi.

Ali Farka Touré, comme tous les musiciens songhaï, les griots de Ségou ou les musiciens Tamasheq placent la beauté de la nature, le culte des dieux, les animaux ou le bien-être de la descendance au cœur de leurs textes. C’est sans doute dans ce fossé, immense, qui différencie le blues américain de la musique traditionnelle malienne. Au Mali, on fait une musique d’hommes libres.

Eglantine Chabasseur