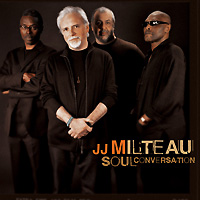

Les bleus à l’âme de Jean-Jacques Milteau

Depuis 2001 et l’album Memphis qui connut un réel succès, Jean-Jacques Milteau a choisi de plonger toujours plus profond dans la musique de ses origines, invitant régulièrement des musiciens made in USA. C’est encore le cas avec ce nouveau disque, Soul Conversation qui fait la part belle à la folk-soul, incarnée par les chanteurs Michael Robinson et Ron Smyth. Outre ces deux Américains installés à Paris, le répertoire est comme toujours marqué par la pâte du guitariste Manu Galvin, fidèle complice de l’harmoniciste, et par la présence aux manettes de Sebastian Danchin, cet "autre alter ego" qui l’a incliné depuis quelques années à revenir à ses fondamentaux.

Jean-Jacques Milteau sera l'invité de Musiques du monde le 3 décembre 2008

Du coté de la soul

Depuis 2001 et l’album Memphis qui connut un réel succès, Jean-Jacques Milteau a choisi de plonger toujours plus profond dans la musique de ses origines, invitant régulièrement des musiciens made in USA. C’est encore le cas avec ce nouveau disque, Soul Conversation qui fait la part belle à la folk-soul, incarnée par les chanteurs Michael Robinson et Ron Smyth. Outre ces deux Américains installés à Paris, le répertoire est comme toujours marqué par la pâte du guitariste Manu Galvin, fidèle complice de l’harmoniciste, et par la présence aux manettes de Sebastian Danchin, cet "autre alter ego" qui l’a incliné depuis quelques années à revenir à ses fondamentaux.

Jean-Jacques Milteau sera l'invité de Musiques du monde le 3 décembre 2008

RFI Musique : Comment est née cette "soul conversation" ?

Jean-Jacques Milteau : Je cherchais quelque chose d’un peu folk, groovy, mais pas d’orchestrations trop chargées, pour permettre à l’harmonica de s’intégrer, sans être obligé de jouer fort. A part Stevie Wonder, ce n’est pas un instrument très couru dans la soul, contrairement au blues. Donc il me fallait organiser la musique autour de l’idée que je me fais de l’harmonica, c’est-à-dire un interlocuteur du chanteur. Comme du poivre dans la sauce. C’est bien qu’il y en ait, mais pas trop. Juste de quoi bien épicer.

L’âge d’or de la soul, c’est un grain spécifique, un son de production… L’aviez-vous en tête avant d’enregistrer ?

Dans les années 60, il y avait une certaine candeur, une spontanéité, qui faisait que les gens y allaient sans se poser de questions, sans se retourner comme aujourd’hui avec les possibilités qu’offre le numérique. On calcule plus, on teste, c’est moins brut de décoffrage. Dans ce disque, je n’ai pas cherché à reproduire cela, sinon ce serait encore du calcul. Non, j’ai juste laissé flotter des choses, ouvert des espaces, qui laissent la place à l’instant, à cette énergie-là. Pour trouver le bon feeling : comme quand nous avons repris You Can’t Always Get What You Want, qui fut à l’origine, improvisé dans une loge.

Justement, le répertoire s’appuie sur quelques reprises qui en disent long sur la teneur de cet album…

Au départ, il s’agissait de standards pour ce groupe de scène. J’en ai gardé certains pour l’album, que j’ai mêlés à des originaux. Je suis revenu aux musiques que j’écoutais dans mon adolescence, les Stones, Dylan, le blues folk et le revival anglais, alors que justement à l’époque la soul avait détrôné le blues pour la communauté noire, entre autres en raison de l’expression plus clairement politique de ses interprètes. C’est une question d’époque : les grands créateurs du blues devaient en leur temps avancer masqués, alors que James Brown ou Curtis Mayfield ont pu revendiquer plus clairement leur afro-américanité. Paradoxalement, le blues s’est alors retrouvé porte-drapeau d’une partie de la jeunesse blanche, elle aussi engagée sur le terrain des droits civiques. D’ailleurs, nous reprenons un blues de cette époque, de JB Lenoir, un auteur très politique.

Peut-on voir dans cette "soul conversation", comme dans les années 60, des préoccupations politiques ?

Je ne suis pas un tribun politique, ni un philosophe, j’espère simplement que tant sur scène que sur disques nous posons des questions. La réforme de la société ne passera pas par un album, ni par la musique, mais lorsque j’étais plus jeune, cela m’a aidé à comprendre le monde. A cette époque, il y a eu une transmission des idées par la musique, qui peut l’être désormais par Internet ou d’autres systèmes plus près de la jeunesse. Il va falloir du temps avant de comprendre ce qu’il s’est passé de l’après-guerre à l’arrivée du numérique. C’est une période où la musique a été un élément essentiel. La musique aura été l’un des grands médias du vingtième siècle, son impact social et culturel sera probablement bien moindre au vingt-et-unième.

La musique ne peut plus changer le monde ?

Non, sinon cela ferait bien longtemps qu’on aurait arrêté de se taper sur la gueule. Il ne faut pas se raconter d’histoires. Par contre, cela rend curieux et donc forcément, on s’éveille au monde, à l’autre, aux cultures différentes…

Vous menez d’ailleurs des activités plus "pédagogiques", pour la diffusion de cette musique…

Je suis comme tout le monde : j’utilise ma profession pour aller au-delà de mon domaine stricto sensu. C’est dans cette perspective que j’anime une émission sur le blues sur TSF. J’ai le goût de cette transmission, de cet échange où je reçois peut-être plus que je ne donne. J’ai une relation depuis plusieurs années avec une classe de primaire. On y parle de musique, mais aussi d’autres sujets ; je peux faire partager mes voyages. Ce qui est important, c’est la vision de l’autre. Je vais aussi jouer en hôpital, puisque je suis parrain de l’association Musique et Santé, et croyez-moi, ce n’est pas moi qui apporte le plus dans cette relation qui n’est pas facile ! Quand je ressors de la chambre d’un enfant malade, je suis un "autre".

Pourquoi avez-vous changé de label ?

Pour diverses raisons. Tout d’abord, d’un point de vue calendaire, puisqu’Universal ne comptait pas le sortir avant 2009, alors que ce projet a été monté en 2006. Ensuite, vu la situation d’Universal Jazz, où Daniel Richard ne savait pas combien de temps encore il resterait à la tête de cette unité, je ne voulais pas m’embarquer sans savoir si j’aurais toujours cet interlocuteur d’une grande qualité d’écoute. C’est pourquoi j’ai rejoint le label de Philippe Langlois, quelqu’un à qui l’on peut parler en toute confiance. Faute d’être optimiste, il est positif, prêt à travailler en sachant que ce ne sera pas facile. Mais vous savez, signer sur tel ou tel label, indépendant ou major, c’est avant tout une question de rapports humains, même si les moyens de Dixiefrog ne sont pas les mêmes que ceux d’Universal. De toute façon, je n’ai pas vocation à vendre des disques comme Madonna. Du moment que j’arrive à en vivre et à créer avec les gens que j’aime.

A cet égard, en tant qu’administrateur de l’Adami, comment regardez-vous l’évolution du disque ?

Les disques sont des cartes de visite, et vont désormais se vendre à la fin du concert. Aujourd’hui, le public a besoin d’entrer dans un univers, de le connaître, avant d’acheter un album. On a connu le 78 tours pendant trente ans, puis le 33 tours pendant trente ans, et le CD a vingt-cinq ans… On arrive donc à la fin de l’histoire d’un système qui s’était bâti autour de ce support, avec toutes les perversions qu’il peut y avoir. Désormais la musique, c’est du flux, qui permet une réelle diffusion de la musique, mais qui pose aussi de vrais problèmes tant que l’on a aura pas résolu la question d’une juste rémunération des artistes dont un pourcentage alimente un fond commun pour la création.

Ecoutez un extrait de

Jean-Jacques Milteau Soul Conversation (Dixiefrog/Harmonia Mundi) 2008