Le souffle musical de l’Afrique du Sud

Découverte sur la scène internationale grâce à une poignée d’artistes devenus ses ambassadeurs à l’image de Miriam Makeba ou Johnny Clegg, la musique sud-africaine conserve une image encore profondément marquée par le contexte politique qui a prévalu et prévaut aujourd’hui dans ce pays.

Entre apartheid et nation arc-en-ciel

Découverte sur la scène internationale grâce à une poignée d’artistes devenus ses ambassadeurs à l’image de Miriam Makeba ou Johnny Clegg, la musique sud-africaine conserve une image encore profondément marquée par le contexte politique qui a prévalu et prévaut aujourd’hui dans ce pays.

"Le lion est mort ce soir" annoncent à grand renfort d’harmonies vocales les New-Yorkais du groupe The Tokens. Interprétée dans le style doo wop alors en vogue aux États-Unis, la chanson rencontre un immense succès dans cette version sortie en 1961. Elle fait le tour du monde, adaptée en français dès l’année suivante par Henri Salvador.

A l’époque, on la connaît aussi sous le nom de Winoweh, car d’autres artistes américains se sont emparés depuis une décennie de ce titre qui donne l’occasion à la musique sud-africaine de faire irruption sur la scène internationale. Mbube, puisque c’est en réalité son titre original, a d’abord été enregistrée en 1939 par le chanteur zoulou Solomon Linda dans les studios de la maison de disques Gallo à Johannesburg.

Mais lorsque le 78 tours arrive sur le continent américain dans les bagages de l’ethnomusicologue Alan Lomax, l’identité de l’auteur semble s’être perdue dans les flots de l’Atlantique. Et en Afrique du Sud, on fait peu de cas des droits des artistes de la communauté noire, d’autant qu’un régime d’apartheid y a été instauré depuis 1948.

Mama Africa

Empêchée de retourner dans son pays après avoir défendu au festival de Venise le film Come Back Africa qui révélait les conditions de vie dans les townships, la chanteuse Miriam Makeba devient l’un des porte-étendards de la lutte contre cette politique raciste et raciale menée par les autorités de Pretoria.

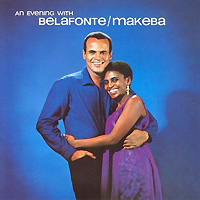

Pata Pata renforce la notoriété qu’elle avait commencée à acquérir en étant associée à Harry Belafonte. La voilà ambassadrice de la musique sud-africaine. "Lors de son passage à Paris, lors d’un unique gala, elle a chanté à l’Olympia. Pendant plus de deux heures, elle occupa la scène, passant avec une étourdissante facilité", s’enflamme la revue mensuelle Afrique en 1964.

Trois ans plus tard, après avoir reçu un Grammy Award pour An Evening With Belafonte/Makeba, elle revient sur la célèbre scène parisienne. "Il n'y a aucun doute que le phénomène Makeba (sans aucune affiche dans Paris, la salle était pleine) correspond pour notre génération à une redécouverte de l'esthétique africaine", lit-on alors dans France-Eurafrique.

Dans son sillage, celle qu’on surnomme Mama Africa entraîne son compatriote saxophoniste Hugh Masekela, également exilé. Seuls ceux qui sont dans cette situation diffusent la musique de leur pays à l’étranger, car l’Afrique du Sud reste un état aux échanges restreints, boycotté par la communauté internationale.

Un début d’ouverture se produit en 1983 : originaire de Durban et connu à l’échelle nationale grâce à ses deux albums, le groupe des Malopoets se rend à Paris pour enregistrer l’album Mervyn Africa avec le producteur français Martin Meissonnier et participer à de nombreux festivals.

Les gazelles

Au même moment, Lizzy Mercier Descloux se demande Où sont passées les gazelles ?, inspiré de la chanson Kazet d’Obed Ngobeni & The Kurhula Sisters. Les premiers signes d’une évolution encore à peine perceptible sont bien là. En multipliant les initiatives pour exiger la libération de Nelson Mandela, leader de l’ANC (African National Congress) emprisonné depuis 1962, de nombreux artistes sensibilisent l’opinion à la cause sud-africaine.

Il restait à cristalliser cette attention, fonction que Johnny Clegg remplit parfaitement à partir de 1986. Avec le "Zoulou blanc", les clichés volent en éclats. Ses chansons Asimbonanga et Scatterlings of Africa tournent en boucle sur les ondes et les ventes de l’album Third World Child atteigne des sommets.

L’accueil est particulièrement chaleureux en France, où il rejoint le mouvement SOS Racisme. "A travers les danses zouloues, il y avait un aspect visuel à la musique que j’amenais. Et je pense aussi que nous avions un message qui tombait à un moment opportun : quand nous sommes venus pour la première fois, l’extrême-droite de Monsieur Le Pen venait d’avoir 15 % dans une élection nationale et la France était choquée", analyse le chanteur et ex-syndicaliste étudiant.

Le succès de Graceland

Si le rôle de Johnny Clegg est indubitable, celui joué de façon concomitante par Paul Simon s’est avéré tout autant essentiel pour sortir de l’ombre la musique sud-africaine. Le chanteur américain, souvent considéré comme un des parrains de la world music, décide de faire à Johannesburg une partie des titres de Graceland, qui parait en 1986.

Sur place, il invite en studio des formations locales, comme celle de Ladysmith Black Mambazo dont il produira les trois disques suivants. Ce coup de projecteur efficace – Graceland se vend à plus de 14 millions d’exemplaires dans le monde – se prolonge par une longue tournée à laquelle prend part Miriam Makeba.

Celui dont elle fut la protégée, Harry Belafonte, tient également à apporter sa contribution en 1988 avec Paradise in Gazankulu. Une trentaine de musiciens d’Afrique du Sud participent au projet. Le terrain est favorable pour permettre tout à coup le retour de quelques vétérans comme Mahlathini & The Mahotella Queens, qui remettent à l’honneur le mbaqanga avec l’album Paris Soweto.

En France, la caravane Franchement zoulou part sur les routes en mai 1989 avec cinq groupes en quête de reconnaissance internationale. Lucky Dube ne mettra pas longtemps à l’obtenir, repéré puis soutenu par un label américain. Partout où il passe, le reggaeman en treillis fait sensation. Là encore, l’aspect politique de ses tubes tels que Prisonner ou Slave n’est peut-être pas complètement étranger à l’adhésion qu’il suscite.

Une nouvelle ère

Avec la disparition de l’apartheid, puis l’élection de Mandela à la tête de l’État, la donne change et le regard sur l’Afrique du Sud également. Pas plus que le bubblegum aux accents disco de la chanteuse Brenda Fassie, le kwaito urbain des années 90 ne parvient à s’imposer à l’extérieur.

Aujourd’hui, Tumi & the Volume réactive les liens entre son pays et la France. Après s’être rodé sur l’île voisine de La Réunion en s’y produisant régulièrement au cours des dernières années, le quatuor entend désormais construire sa popularité en métropole avec son nouvel album Pick a Dream.

Avec un hip hop à inscrire dans la même branche qu’Arrested Development ou The Roots, ce groupe multiracial présente une image de l’Afrique du Sud qui rassure, celle d’une nation arc-en-ciel. Celle d’un pays que Tumi Molekane, fils de militants de l’ANC exilés, a découvert à 14 ans, une fois l’apartheid définitivement aboli.