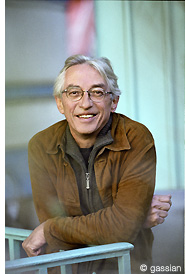

Richard Desjardins

Avec Kanasuta, qui sort en France plus d’un an après le Québec, Richard Desjardins entrelace une fois de plus ses deux vies d’artiste et de militant écologiste. Rencontre avant l'Olympia à Paris le 28 février 2005.

Un chanteur et sa forêt

Avec Kanasuta, qui sort en France plus d’un an après le Québec, Richard Desjardins entrelace une fois de plus ses deux vies d’artiste et de militant écologiste. Rencontre avant l'Olympia à Paris le 28 février 2005.

"Je suis très régional. Dans cet album, je chante comme je parle là-bas, chez moi, en Abitibi". Richard Desjardins aime volontiers parler de "musique du territoire" – ce qui est une manière de traduire "country music". Il ne contestera pas que sa tradition est certainement plus nord-américaine que nostalgique de la lointaine Europe originelle. D’ailleurs, quand il était gosse, il n’y avait à la maison que le western de Hank Williams et le Chopin de sa mère au piano – "j’ai fait les deux", dit-il avec un rire.

Son album Kanasuta, paru à l’automne 2003 au Québec (où il a été abondamment couronné de prix), vient de sortir en France, où il chante à l’Olympia le 28 février. Sa nouvelle maison de disques, Labels-Virgin, en profite pour coupler son nouveau disque avec une anthologie de ses grands succès (Tu m’aimes-tu, Quand j’aime une fois j’aime pour toujours, Les Yankees, Boom Boom, Le Cœur est un oiseau...). On y entend se déployer "la musique de la langue", un français où éclosent des mots anglais, des expressions et des raccourcis d’une invention sans limite. Cette langue porte les cicatrices d’une histoire humaine rude et farouche, un peu comme d’une dernière frontière. De fait, Desjardins vient d’un lieu singulier, Rouyn Noranda, ville née près d’une des plus grandes fonderies de cuivre au monde : un prodige industriel, un calvaire écologique, un creuset humain où des ouvriers venus de toutes les misères du monde coudoyaient – en anglais – des Québécois du bout de leur territoire, à quelques kilomètres de la frontière de l’Ontario. Là, les radios américaines et canadiennes anglophones dominaient tout, avant qu’une station locale ne répercute la radio de Montréal.

Aujourd’hui, la ville est majoritairement francophone, la fonderie recrache toujours son anhydride sulfureux, mais les Chinois rachètent l’entreprise – ce sont eux qui maintenant dominent la métallurgie mondiale. Desjardins a beaucoup fait de chemin, depuis son enfance à l’ombre des cheminées : il est entré en show business comme pianiste de son frère aîné, chanteur de charme, il a enseigné la musique dans un village inuit, est devenu auteur-compositeur-interprète à son tour – sur le tard – mais aussi documentariste. Car il est revenu à Rouyn Noranda, il est revenu dans son Nord canadien où l’industrie massacre la forêt, où les défis écologiques sont à la mesure des dimensions du pays et de la rudesse de son histoire. Desjardins est le vice-président d’Action Boréale de l'Abitibi-Témiscamingue (www.actionboreale.qc.ca), qui se bat pour préserver un écosystème et inventer une société qui se fonde sur le respect de cet écosystème. "Pour l’instant, la société n’a aucun droit sur ces territoires. C’est ce que nous essayons de changer".

Un exemple ? Kanasuta. Oui, le Kanasuta qui donne son titre à son nouveau disque : une série de lacs, en pleine forêt boréale, qui marque la ligne de partage des eaux entre le nord, les rivières qui vont se jeter dans la baie d’Hudson et le territoire des indiens Cree, et le sud, le Saint-Laurent et les Algonquins. A Kanasuta, Cree et Algonquins pouvaient cesser de pagayer contre le courant en traversant les eaux calmes des lacs. Ils échangeaient des marchandises, des jeunes gens se mariaient pour renforcer les liens entre tribus, les chamans étaient intronisés en ce lieu sacré. Il y a 6500 ans, déjà, des hommes passaient dans cette forêt qui s’étend à cheval sur la frontière du Québec et de l’Ontario. "Le gouvernement veut protéger ces forêts contre l’industrie forestière, l’industrie minière et l’industrie hydro-électrique, explique Desjardins. Les forestiers et l’industrie hydro-électrique sont prêts au compromis mais pas les mines. Alors, tant que ces compagnies n’auront pas laissé tomber leurs prétentions minières sur ces forêts, on ne peut pas les protéger". Car, dans la législation canadienne, les "claims" des miniers s’imposent à presque tout autre activité – ou inactivité – humaine. Or il pourrait y avoir, sous la forêt, du cuivre et de l’or. "Contrairement à ce que l’on croit, note le chanteur et militant, il ne reste plus beaucoup de forêts naturelles. Il est urgent de les protéger".

Arpenteur du réel

Il s’excuse : "Mais on est loin de l’album, là". Eh bien, justement, non : Kanasuta parle de lacs, d’animaux, d’humains qui refusent la loi des compagnies, d’amitié, de rêve, de réalité. Loin d’un disque de militant, mais plus concret, plus prenant, plus juste qu’aucune rêverie de poète bucolique : le Nord de Desjardins est celui d’un homme qui arpente le réel, qui sait parler la langue et la vie de son territoire.

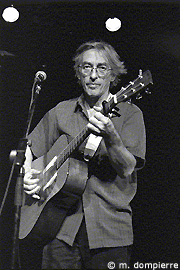

Ses textes, sa musique, tout semble instinctif, spontané. Mais, comme les grands prosateurs de la langue populaire, les Céline ou Queneau, il travaille longtemps : "Si une phrase est faible, je la raye de la mémoire. Il faut que ça frappe à chaque ligne, que tout soit condensé en trois minutes". De même, son disque sonne comme de la musique faite à la maison, les musiciens assis en cercle devant le feu. "Avec Yves Desrosiers, qui a réalisé le disque, on s’est entendu sur un principe : les musiciens sont aussi des improvisateurs. La chanson était faite piano-voix ou guitare-voix et ils jouaient ensuite, sans rien d’écrit, sans arrangements. On s’est trouvé avec une infinité de pistes, sans que j’ai l’impression que rien n’était fini. Et Desrosiers a tout synthétisé".

Encore un paradoxe, donc, chez ce chanteur atypique, qui mène carrière comme par intermittence (cinq ans entre ses deux derniers albums). Il rappelle d’abord que ses confrères Kevin Parent et Richard Séguin, par exemple, sont eux aussi engagés avec ferveur dans le combat écologique. Et ensuite que "la musique a toujours été comme ça, chez moi. J’ai commencé le piano à neuf ans, j’ai arrêté, j’ai repris à douze ans... " En même temps qu’il continue de se produire sur scène, des deux côtés de l’Atlantique, avec les chansons de Kanasuta, il a entrepris un nouveau film, tourné sur quatre saisons : "Les Algonquins, histoire et territoire", annonce-t-il.

Richard Desjardins Kanasuta-Anthologie 2 CD (Labels) 2005