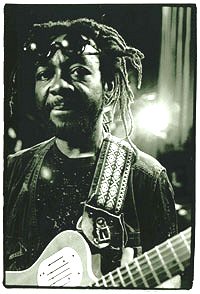

Baco, de Mayotte au reggae

Jusqu’alors, on avait vu en lui un des ambassadeurs de la musique comorienne, résultante de plusieurs zones d’influences culturelles – swahili, arabe, et malgache. Mais Baco avait un jardin secret : le reggae. Avec Martyr’s Blues, il le dévoile au grand jour, aidé par son complice Manjul, artiste-artisan capable de ressusciter le son jamaïcain d’antan.

Le chanteur mahorais apporte une contribution très roots au reggae de l’océan Indien

Jusqu’alors, on avait vu en lui un des ambassadeurs de la musique comorienne, résultante de plusieurs zones d’influences culturelles – swahili, arabe, et malgache. Mais Baco avait un jardin secret : le reggae. Avec Martyr’s Blues, il le dévoile au grand jour, aidé par son complice Manjul, artiste-artisan capable de ressusciter le son jamaïcain d’antan.

"Je suis un reggae-man avant tout. A chaque fois que j’enregistre, il y a toujours du reggae", assure Baco en guise de mise au point. Cette facette-là de l’artiste n’était pourtant pas évidente à deviner à la lumière de ses précédents albums. Avec Questions, sorti en 2000, et sa prestation au festival Africolor, il était "le petit Fela des Comores", celui qui braquait les feux sur la culture de ces îles de l’océan Indien avec sa guitare gabousy, parent proche du kabosy malgache.

Mais pas un soupçon de musique jamaïcaine. Du moins, sur le CD. "En fait, il y avait quatre titres reggae dans Questions, explique le chanteur, mais Cobalt (la maison de disques, ndr) ne voulait pas les mélanger aux autres, ce n’était pas dans son créneau. Ces quatre chansons sont quand même sorties dans l’océan Indien."

Le reggae, Baco l’a découvert à dix ans, en 1977. En rentrant de l’école, à Mayotte, il s’arrête devant une affiche de Bob Marley sur laquelle on voit la star jamaïcaine secouer ses dreadlocks. Impressionné, il se surprend à pousser la porte du magasin de disques pour en savoir plus. "Je suis entré et j’ai entendu un truc vraiment psychédélique" raconte-t-il. La scène le fait toujours rire quand elle lui revient à la mémoire. "J’ai demandé ce que c’était mais le vendeur n’arrivait même pas à m’expliquer. Il m’a juste dit que c’étaient des gens qui ne croyaient pas en Dieu…".

S’il lui faudra du temps pour découvrir à quel point le vendeur s’était trompé sur les rastas, sur le moment le jeune garçon n’accorde aucune importance à ces considérations religieuses : il est déjà irrésistiblement attiré par le feeling que dégage la musique et par l’image de Bob Marley, "un mec très fâché et en transe". Le reggae fait très vite son entrée dans le répertoire des bals. Baco, qui transporte les instruments des musiciens, s’empare d’une guitare chaque fois qu’il le peut, pour chercher des accords.

Au tout début des années 80, tandis qu’il est en classe de quatrième, il prend l’avion pour la Grande Comore, l’île principale de cet archipel qui a pris son indépendance en 1976 et s’est séparé de Mayotte restée française. Là-bas, il ne connaît personne. Et c’est pour cette raison qu’il est venu, afin d’échapper aux sermons de sa famille qui veut le dissuader de se plonger dans la musique. A Moroni, la capitale, sa nouvelle vie est dure.

"Parfois, je vendais de l’eau chez les bourgeois pour avoir un peu d’argent, acheter du pain. J’amenais une brouette remplie d’eau et je la versais dans leur citerne, jusqu’à ce qu’elle soit pleine", se souvient-il. S’il met fin à sa scolarité, il trouve en revanche de nombreuses occasions de jouer. Au Rotary Club, il interprète les morceaux de Marley avec la formation qui "appartient" au directeur des impôts local! Dans ce lieu fréquenté par les coopérants kenyans et tanzaniens, il se familiarise avec l’anglais et découvre toute une partie de l’univers reggae à laquelle il n’avait pas accès. "A Mayotte, j’avais tout, on attrapait le poisson à la main, mais à Moroni, j’ai tellement souffert que lorsque j’ai commencé à comprendre les textes de Marley, tout s’est dévoilé", analyse-t-il.

Après une année à La Réunion, le voilà en France métropolitaine en 1985. Dans le métro parisien, il chante les succès du roi du reggae. A Marseille, il fait revivre ses racines mahoraises au sein du groupe comorien Hirise avec lequel il sort une première cassette. Revenu à Paris pour s’y installer en 1990, il se lie d’amitié avec Manjul, un enfant de Barbès qui, en dépit de ses 15 ans, lui fait une forte impression. "J’avais mon petit studio dans le 9e et il habitait à côté, il descendait souvent chez moi, raconte Baco. Quand j’ai décidé de repartir dans l’océan Indien en 1996, je lui ai conseillé de venir. Je voyais que c’était un enfant qui recherchait l’harmonie, qu’il était spirituellement bien posé et que ça allait le nourrir de voir d’autres gens".

A La Réunion, à Maurice, Manjul révolutionne le paysage reggae et les pratiques, aide les artistes à s’auto produire et met en avant l’humain dans la musique. Poly-instrumentiste, il se déplace chaque fois avec le vieil orgue Hammond qu’il a racheté à Baco, remonte un studio analogique en bricolant les éléments.

Avec lui, la Jamaïque de Lee Perry et de King Tubby semble revivre, et les valeurs sûres du reggae jamaïcain font de plus en plus appel à ses talents. Parti au Mali pour continuer "le travail", ce missionnaire singulier est venu l’an dernier trouver son grand frère mahorais pour lui proposer d’écrire des textes et de poser sa voix sur des musiques qu’il avait ébauchées de son côté. Baco a sauté sur l’occasion. Martyr’s Blues est l’histoire de ces retrouvailles entre deux hommes pour qui la musique est d’abord un esprit.

Baco Meets Manjul: Martyr’s Blues (I-Sound/Nocturne)