LA SCÈNE AFRO-CARIBÉENNE AU QUÉBEC

Montréal, le 25 juillet 2000 - Après avoir fréquenté les clubs et autres salles enfumées, le festival international Nuits d'Afrique de Montréal s'en est allé prendre le pouls de la rue, à l'occasion du dernier week-end. Une bonne partie de la scène afro-caribéenne au Québec a animé ces concerts en plein air, au centre de Montréal. Revue de détails.

Tout est encore à faire !

Montréal, le 25 juillet 2000 - Après avoir fréquenté les clubs et autres salles enfumées, le festival international Nuits d'Afrique de Montréal s'en est allé prendre le pouls de la rue, à l'occasion du dernier week-end. Une bonne partie de la scène afro-caribéenne au Québec a animé ces concerts en plein air, au centre de Montréal. Revue de détails.

Après une semaine de concerts en salle, les trois derniers jours (les 21, 22 et 23 juillet) ont vu le festival international Nuits d'Afrique s'installer dans le petit parc qui occupe la place Emilie-Gamelin, en plein centre de Montréal. Mais, ce samedi matin, les quelques milliers de mélomanes qui viennent pour les têtes d'affiche ne sont pas encore là. Et l'on peut assister à un spectacle étonnant : un cours de danse africaine en plein air ! Au pied de la grande scène, 200 Canadiens s'initient aux figures fondamentales des chorégraphies traditionnelles d'Afrique de l'Ouest sous la houlette de Oumar N'Diaye, un Guinéen installé à Québec. "Avec Nuits d'Afrique, il ne s'agit pas de mode mais de culture", affirme Lamine Toure, son président fondateur.

Cette œuvre de pédagogie, d'initiation à la richesse foisonnante de la culture afro-caribéenne ne pouvait être qu'un travail de longue haleine étant donné la méconnaissance totale du public canadien en la matière. "On est parti de zéro, reconnaît Suzanne Rousseau, directrice générale du festival. Chaque année, on fait des sondages et nous constatons, d'une année sur l'autre, une part de 60% de nouveaux publics." C'est ainsi que, pour la première fois, il y a eu salle comble pour les quatorze concerts payants. "Pourtant, poursuit-elle, les subventions des gouvernements fédéraux et provinciaux ne représentent que 25% de notre budget, soit 200.000 dollars canadiens, alors que cette part s'élève à 50% en moyenne en ce qui concerne la plupart des grands festivals locaux."

Un effort de pédagogie qui se fonde également sur les artistes et groupes locaux. La moitié des 34 concerts leur était consacrée. Rien de surprenant à cela si l'on considère les programmations des festivals spécialisés en Europe. L'effort est pourtant méritoire. En effet, si Musiques métisses à Angoulême ou Africolor à Saint-Denis en banlieue parisienne, par exemple, sont en mesure de s'appuyer sur cette plaque tournante de la musique afro-caribéenne qu'est Paris, la situation est en revanche radicalement différente pour ce qui est de la province du Québec. On recensait à Montréal (principale ville d'accueil), en 1996, environ 20.000 ressortissants d'origine africaine (auxquels il faut ajouter 80.000 Caribéens), sur une population totale de plus de 3 millions d'habitants ! Le vivier local d'artistes n'est donc pas immense et les occasions de se produire et de se faire connaître ne sont pas légion. "Nous sommes des pionniers ici, estime Seneya, chanteuse du groupe Sunroots. Nuits d'Afrique est une parenthèse dans l'année. Le reste du temps, on est un peu oubliés. Les structures sont à créer." Les boîtes de production rechignent en effet à signer… pour le moment. Et pour les concerts, il y a, à la saison chaude, Nuits d'Afrique et Vues d'Afrique, festival de cinéma qui dispose d'une petite programmation musicale, quelques spectacles dans les parcs… L'hiver, les bars, les mariages, les fêtes d'associations ou d'universités… Morale de l'histoire : pour un Africain, il est quasiment impossible de vivre de sa musique au Québec.

Ces trois derniers jours de concerts gratuits ont du moins permis au public de se rendre compte de la vitalité de la scène locale. Une scène de qualité qui reste néanmoins en-deçà de ce qui agite la "jungle" parisienne ou londonienne. Une scène dominée par le courant traditionnel que les Canadiens, à l'instar des Yankees, affectionnent particulièrement. Ses représentants s'appellent Madou Diarra et Diakan, solide combo de musique mandingue, Hassan El Hadi, joueur d'oud marocain. Ou le virtuose de la kora, Idrissa Cissokho. Le meilleur exemple de ce courant est Salaam, groupe de musique gnawa qui présenta un set aéré, collant aux canons du genre en dépit d'une timide guitare électrique qui n'avait que de lointains rapports avec l'alchimie hardie d'un Orchestre national de Barbès.

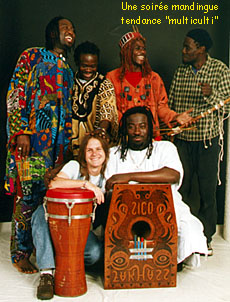

Mention spéciale à Karim et Eladji Diouf. Ces excellents percussionnistes sénégalais ont jadis accompagné Baaba Maal et leur force de frappe a déjà séduit ici les rappeurs de Dogmatik et le groupe québécois à succès, les Collocs, avec qui ils ont enregistré. Les frangins se sont produits lors de cette 14ème édition, à deux reprises : dans le cadre d'une soirée intitulée "Soirée mandingue" où ils ont montré qu'ils n'avaient rien à envier, sur le plan de la technique et de la construction rythmique, aux "maîtres" guinéens ; et lors d'une détonante jam-session baptisée "Tam-Tam du monde", au cours du week-end, qui confrontait des frappeurs cubains, burkinabé, guinéens, ghanéens et marocains !

Parmi les formations de musique afro-caribéenne moderne, on retiendra le groupe Sunroots, constitué de membres de 6 nationalités différentes et qui, malgré leur dynamisme et leurs ambitions, ont encore du mal à maîtriser leur projet (une "globalité" zouk-makossa-salsa !) ; la chanteuse camerounaise Muna Mingolé et son bikutsi décapant ; ou encore le groupe de teen-agers haïtiens, Black Parents, déjà auteurs d'un swinguant tube local, le ragga-compas "Sansuel".

Bref, la 14eme édition de Nuits d'Afrique, seul véritable festival exclusivement consacré à la musique afro-caribéenne sur le continent, a pleinement joué son rôle de synergie. Elle a montré qu'à l'Ouest, dans ce domaine, tout est nouveau, tout est à faire. Perspectives aussi vastes et pleines de promesses que le pays lui-même...

Jean-Michel Denis