Les tropiques atypiques d'Africolor

Au fil de ses seize années d’existence, le festival Africolor a tissé ses couleurs dans le paysage du département français de Seine-Saint-Denis et provoqué d'improbables rencontres entre musiciens. La Route des Tropiques, l'une des créations de cette édition 2004, vient de réunir sur scène le groupe réunionnais Salem Tradition et Mamar Kassey, formation du Niger.

Quand le maloya réunionnais rencontre les rythmes du Niger

Au fil de ses seize années d’existence, le festival Africolor a tissé ses couleurs dans le paysage du département français de Seine-Saint-Denis et provoqué d'improbables rencontres entre musiciens. La Route des Tropiques, l'une des créations de cette édition 2004, vient de réunir sur scène le groupe réunionnais Salem Tradition et Mamar Kassey, formation du Niger.

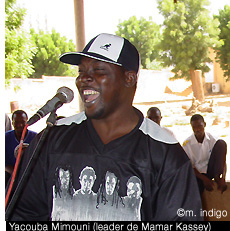

"Là où il y a des déserts sur cette terre, on peut être sûr qu’un jour, il y a eu la mer. Donc le Niger n’est pas si loin de La Réunion", explique Yacouba Moumouni, chanteur flûtiste de Mamar Kassey. Lorsque Philippe Conrath, directeur du festival Africolor, lui a proposé cette collaboration avec une formation réunionnaise, il a tout de suite accepté. "Ça l’a d’ailleurs un peu inquiété !", s'amuse à rappeler le musicien nigérien. Rendez-vous a donc été pris entre l’un des groupes phares de Niamey, Mamar Kassey, et celui de la chanteuse Christine Salem, Salem Tradition.

La première étape de cette Route des Tropiques, jouée en public pour la première fois en France dans le cadre du festival Africolor le 17 décembre 2004, se déroule dans les replis de sable de la capitale du Niger, Niamey. Salem Tradition vient y présenter son maloya, dont la cadence s’ancre dans la douleur de l’esclavage. Emmenée par Christine Salem, la jeune relève du rythme réunionnais va découvrir l’Afrique sahélienne et ses instruments : le komsa (petit luth) du jeune prodige Ousseini Chipkaou, la calebasse amplifiée et frappée par les bagues de Boubacar Souleymane, le petit tambour d'aisselle qu'on appelle le tama, la basse, et la flûte de Yacouba. Histoire d’eau, de source, et désir de conjuguer rythmiques battantes, phrases mélodiques et autres voix de miel.

Chacun cherche, tâtonne, trouve la bonne gamme, s’enflamme ou se laisse entraîner par les rimes et l’accent rauque d’une femme, Christine. "On a confié notre musique à Salem et Salem nous a confié la sienne. Nous nous sommes tous donnés les uns aux autres. En quatre jours, on est arrivé à tout mélanger. Les cinquième et sixième jour, on a peaufiné. Et le septième jour, on a donné un concert au Centre culturel français", raconte Yacouba pour résumer les étapes de la création.

Objectif commun

Si l’eau, la poussière et les déserts semblent séparer Christine Salem et sa bande de celle de Yacouba Moumouni, les deux chanteurs n’en ont pas moins un objectif commun qui prend deux directions, à la fois contradictoires et complémentaires : d’un côté louer la tradition et la faire vivre le plus longtemps possible, et de l’autre tenter l’aventure au grand galop. Leur parcours en est aussi le reflet : à dix ans, Yacouba Moumouni quitte son village natal à pied pour Niamey. Six jours et 222 km plus tard, le garçon rejoint la ville et se fait embaucher comme boy. "Je ne suis pas venu en tant que musicien, mais en tant qu’aventurier. Très jeune, j’avais déjà un coeur très costaud", sourit le musicien-berger. Il use ensuite ses fonds de culotte sur les bancs du Ballet national du Niger et du Centre de formation et de promotion nationale du Niger. Loin des institutions, Yacouba cherche aussi à tracer son sillon initiatique au travers des rencontres et aventures, avant de monter un groupe qui rend hommage aux traditions du Niger et à son grand-père, Mamar Kassey.

"Quand on est adolescent, on cherche à connaître ses origines, à savoir qui on est, d’où l’on vient", se souvient Christine Salem. "J’ai fait beaucoup de recherches sur les racines de ma famille. Cela m’a permis de me retrouver et c’est à ce moment-là que je suis entrée dans le maloya. J’ai appliqué ma quête identitaire à la musique." Mais aujourd’hui, le maloya est en péril. L'année 2004 reste marquée par la disparition de trois piliers du patrimoine musical réunionnais : le Rwa Kaf , Granmoun Baba , Granmoun Lélé.

En swahili, en arabe et en créole, sur ce blues ternaire auquel Salem se permet de temps à autres d’ajouter une flûte ou l’énergie nigérienne, Christine rend hommage à la tradition du maloya. Dommo, un des titres de La Route des Tropiques, incarne particulièrement ce désir. Qu’auraient pensé les respectables pères de ces mariages et cousinages en terre d’Afrique ? "Question difficile", sourit Christine. "Je pense qu’ils étaient fiers que le maloya puisse quitter la Réunion. Je ne pense pas que ce soit un écart par rapport à la tradition. Je prends ces rencontres comme une expérience, tout comme celles que nous avons eues avec des Malgaches comme Régis Gizavo, ou le groupe de polyphonies Senge. Quand je chante avec ces musiciens, cela me permet de revenir un peu vers mes ancêtres." Après tout, des tropiques aux tropismes, de Niamey à la banlieue parisienne, qu’importe la destination pourvu qu’il y ait la route.