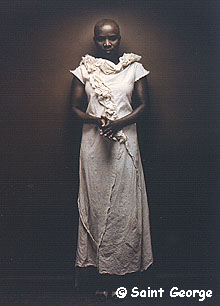

Angélique Kidjo

Rebelle. Angélique Kidjo l’est autant face à l'injustice qu'aux idées reçues. On lui reproche de ne pas faire une musique suffisamment «africaine» ? Elle s’en contrefiche et continue de brasser sans vergogne tout ce qui lui donne du plaisir : funk, soul, rhythm’n’blues, rythmes d’Afrique, sans oublier la chanson française. Elle écrit des textes qui disent son refus de la pauvreté, ses envies de résistance. Dans son album, enregistré en partie à Bahia, second volet de la trilogie qu’elle veut consacrer aux chemins de la diaspora africaine, le Brésil est tout particulièrement présent.

Trait d’union

Rebelle. Angélique Kidjo l’est autant face à l'injustice qu'aux idées reçues. On lui reproche de ne pas faire une musique suffisamment «africaine» ? Elle s’en contrefiche et continue de brasser sans vergogne tout ce qui lui donne du plaisir : funk, soul, rhythm’n’blues, rythmes d’Afrique, sans oublier la chanson française. Elle écrit des textes qui disent son refus de la pauvreté, ses envies de résistance. Dans son album, enregistré en partie à Bahia, second volet de la trilogie qu’elle veut consacrer aux chemins de la diaspora africaine, le Brésil est tout particulièrement présent.

Votre album s’appelle Black Ivory Soul. Qu’est-ce qui vous a amené à ce titre ?

Un jour, en 1999, on se baladait à Soho avec mon compagnon dans les boutiques où sont vendues de vieux vinyles. On y a découvert un disque ancien de Manu Dibango qui avait écrit derrière qu’aux Etats-Unis, les Américains appelaient sa musique «Black Ivory Soul», alors qu’au Cameroun, on l’appelait tout simplement «makossa». Ce truc m’est resté. Car c’est une belle expression. Personne ne connaît la couleur de l’âme. On peut tout imaginer. J’ai commencé à faire une chanson autour de cette idée. Au départ, c’était pour Dee Dee Bridgewater qui m’avait demandé de lui écrire quelque chose, on m’a souvent demandé : «pourquoi tu n’écris pas pour les autres ?», mais cela demande un temps que je n’ai pas. Après avoir tenté de m’y mettre, finalement, je n’ai pas senti venir l’inspiration pour écrire un texte destiné à quelqu’un d’autre. Alors on a travaillé cette chanson pour moi.

Une partie de l’enregistrement a été effectuée à Bahia. A quel moment de la conception de l’album vous êtes-vous rendue là-bas ?

Dans un premier temps, on a d’abord voulu aller à la rencontre du pays, des gens, de la culture. On m’avait tellement dit que, quand j’irai à Bahia, je serai complètement époustouflée par la ressemblance avec le Bénin qu’avant de commencer l’écriture de ce projet, j’ai souhaité aller voir. Dès que j’ai atterri, j’ai été bouleversée, j’en ai eu des frissons partout. La première bouffée d’air ? C’était la même odeur que chez moi. Cela m’a fait vraiment bizarre. Et puis les arbres, la végétation, tout ce qu’il y a autour de l’aéroport de Cotonou, c’est la même chose. C’est pas loin de la mer, le sable est rouge aussi. La nourriture porte les mêmes noms. La musique occupe la même place, c’est à dire qu’on la joue quand on en a envie. Pas besoin de nécessairement payer pour aller à un concert si l’on souhaite en écouter. Elle est présente à tout moment. Il y a toujours une fête quelque part à laquelle on peut se joindre et danser. La musique est partout à Bahia. Dès la fermeture des bureaux le vendredi à 17 h, ça commence à cogner jusqu’au dimanche soir. Notamment dans un quartier qui s’appelle le Pelourinho, situé sur une colline où autrefois on exposait les esclaves destinés à la vente. C’est là que se trouve la maison de Jorge Amado, l’association Filhos de Gandhi de Gilberto Gil. Il s’y passe beaucoup de choses culturellement et c’est dans ce coin que la musique commence. Le week-end, quand je suis arrivée (en août 2000), j’étais tellement excitée, que j’ai fait une nuit blanche.

Vous aviez des contacts là-bas ?

J’ai n’ai pas tout de suite été voir des musiciens. J’avais eu par l’ancien directeur du Centre Culturel Français de Cotonou le nom d’un Français qui y est installé. Lorsque je l’ai rencontré, je lui ai dit : j’ai envie de connaître Bahia. Il m’a répondu : Bahia, ça commence par les enfants pauvres. Ma première après-midi, je l’ai passée avec des gosses dans un quartier misérable, une favela. C’est le regard de l’un d’eux qui m’a inspiré la chanson Les Enfants perdus que j’ai écrite avec Jacques Veneruso. Les chœurs, en yoruba, disent : «cet enfant veut de l’amour et donne de l’amour » (sur l’album, je chante en fon, en français, en anglais et en yoruba).

Et la connexion avec les musiciens sur place, comment cela s’est passé ?

J’ai demandé à un chauffeur de taxi de m’emmener partout. Ce qu’il a fait. J’ai ainsi été invitée à une cérémonie de candomblé. Là, j’ai vécu une sorte de dédoublement. Les gens chantaient dans une langue que je comprenais et parlaient dans une autre que je ne comprenais pas, le portugais. Bien avant ce voyage j’avais rencontré à New York, Carlinhos Brown à qui j’avais parlé de ce projet. Il m’avait laissé ses coordonnées, de même que Daniela Mercury. Je l’ai appelée d’abord. Elle m’a fait visité son studio, j’ai enregistré un titre sur son album. Carlinhos était à Rio à ce moment-là. Je suis donc revenue une autre fois pour le voir. Il avait invité un copain guitariste de la génération des anciens, Jobim. On n’a pas travaillé consciemment. On a parlé de tous ces musiciens qui étaient cette mémoire musicale qu’on avait en commun, on a joué, chanté The Girl From Ipanema, lui en portugais, moi en anglais. Le magnéto tournait. Les choses se sont ébauchées comme cela, simplement. L’après-midi a été géniale, avec la mer en face. Tout s’est fait sans forcer, à l’aise. Le lendemain, j’ai réécouté tranquillement ce qu’on avait fait. J’ai gardé au final trois chansons. Lui, il a composé la musique et moi, j’ai écrit les textes. Ensuite, le travail d’écriture s’est refait avec Vinicius Cantuaria, un brésilien qui vit à New York, à deux blocs de chez moi. Je l’avais entendu la première lors d’un concert à la Knitting Factory. Il est venu à la maison et a pris ma guitare - oui, je me remets tout doucement à la guitare.

Pourquoi avoir choisi Bahia? Quand vous est venue l’idée d’ancrer ce nouveau projet notamment au Brésil ?

Bahia a une histoire assez directe avec mon village. A Ouidah, se trouve une importante communauté de métis bénino-portugais brésiliens. Ma maman a du sang portugais et moi, j’ai grandi avec la musique, la nourriture de cette communauté-là. Le rythme qu’ils jouent s’appelle bouniyan et ça sonne comme de la samba. Ils le jouent une fois par an, costumés. En fait, c’est comme le carnaval. Quand j’avais parlé de ce projet à des gens de chez moi, ils m’avaient dit : Bahia ? On ne te dit rien, vas-y ! C’est vrai que ça a fait tilt dans ma tête. Après l’abolition de l’esclavage, il y a d’anciens esclaves qui sont revenus construire un musée à Ouidah, la Casa do Brasil, la Maison du Brésil. Donc aller à Bahia, pour moi, cela tombait sous le sens dès le départ.

Pourquoi reprendre dans votre album, Ces petits riens, un titre de Serge Gainsbourg ?

J’ai toujours été fan de Gainsbourg. L’écouter pour moi, c’est un autre plaisir que d’écouter la langue française car il avait le chic de prendre deux mots, trois phrases et de faire une chanson comme ça.

Sur un autre titre, Afirika, vous faites un clin d’œil évident à la musique sud-africaine.

J’ai dédié ce titre à Miriam Makeba, l’une de mes idoles. On a toutes les deux la même conscience de la nécessité, des vertus du panafricanisme. Lors de nos discussions, elle m’a dit un jour : «il y a peu d’artistes qui comme toi pensent que l’avenir de l’Afrique est avant tout dans nos mains». Cette idée-là, j’y tiens et j’y crois, c’est encore ce que je veux exprimer à travers cette chanson.

Propos recueillis par Patrick Labesse

Angélique Kidjo Black Ivory Soul (Saint George – Sony Music) 2002